bio.wikisort.org - Животные

Европейская болотная черепаха[2] (лат. Emys orbicularis) — вид пресноводных черепах из рода болотных черепах.

| Европейская болотная черепаха | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Европейская болотная черепаха в Винницкой области, Украина | ||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||

|

Домен: Эукариоты Царство: Животные Подцарство: Эуметазои Без ранга: Двусторонне-симметричные Без ранга: Вторичноротые Тип: Хордовые Подтип: Позвоночные Инфратип: Челюстноротые Надкласс: Четвероногие Клада: Амниоты Клада: Завропсиды Класс: Пресмыкающиеся Подкласс: Диапсиды Клада: Клада: Pantestudines Клада: Тестудинаты Отряд: Черепахи Подотряд: Скрытошейные черепахи Инфраотряд: Durocryptodira Надсемейство: Наземные черепахи Семейство: Американские пресноводные черепахи Подсемейство: Emydinae Род: Болотные черепахи Вид: Европейская болотная черепаха |

||||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||||

| Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||

| Синонимы | ||||||||||||

|

Список[1]

|

||||||||||||

| Ареал | ||||||||||||

Места обитания |

||||||||||||

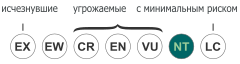

| Охранный статус | ||||||||||||

| ||||||||||||

Латинское видовое название происходит от лат. orbicularis — «округлый». Русскоязычное название дано по одному из биотопов обитания[3].

Описание

Внешний вид

Панцирь овальный, невысокий и слегка выпуклый, гладкий, подвижно соединён с пластроном неширокой эластичной связкой. Карапакс молодых черепах округлый, со слабым срединным килем в задней части. Задняя часть пластрона закругленная, без заметной выемки[4]. Конечности снабжены длинными острыми когтями. Между пальцами развиты небольшие перепонки. Хвост очень длинный, у взрослых черепах его длина составляет до 3/4 длины панциря, а у детёнышей хвост относительно ещё длиннее. Такой хвост может играть роль дополнительного руля при плавании (эту функцию выполняют в основном задние конечности).

Черепаха средних размеров. Длина панциря достигает 12—35 см. Масса черепахи может достигать 1,5 кг.

Панцирь взрослых черепах сверху окрашен в тёмно-оливковый, буро-коричневый или тёмно-бурый, почти чёрный, цвет с мелкими жёлтыми пятнышками, точками или штрихами. Пластрон — тёмно-бурый или желтоватый с размытыми тёмными пятнами. Голова, шея, ноги и хвост черепахи тёмные, с многочисленными жёлтыми пятнами. Глаза с жёлтой, оранжевой или красноватой радужкой. Края челюстей гладкие, «клюв» отсутствует[4].

Распространение

Болотная черепаха имеет обширный ареал и распространена в южной, восточной и центральной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, до западной Туркмении и западного Казахстана на востоке и на северо-западе Африки[5]. На территории Северной Евразии встречается в Литве, Латвии, Белоруссии, на Украине, в Крыму, Молдавии, Армении, Азербайджане, Грузии. В Казахстане распространена в Приаралье на восток до г. Кызылорда. В Туркмении обитает в водоёмах юго-западного Копетдага, Приатречья и в озёрах западного Узбоя. На север черепаха распространена до Литвы и северной Белоруссии. В России — в европейской части и в центральных и южных районах: в Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Калужской областях, верховьях Дона, в Республике Марий Эл, на средней Волге (Самарская область, Саратовская область), в Башкирии и на левобережье Урала до Костанайской области в Казахстане[5].

В доледниковое время на территории Европы вид был распространён гораздо шире, в некоторых местах сохранились остаточные реликтовые популяции.

Известны эпизодические находки болотной черепахи в более северных широтах за пределами естественного ареала, что, вероятно, объясняется завозом[5].

Образ жизни

Обитает в лесных, степных и лесостепных районах. Встречается в различных пресных водоёмах: болотах, прудах, озёрах, плавнях, старицах, медленно текущих реках, каналах. Рек с быстрым течением избегает, предпочитает равнинные водоёмы с пологими берегами, хорошо прогреваемыми мелководными участками, как заросшие растительностью, так и без неё[4]. Иногда встречается в черте посёлков и городов. В горы поднимается на высоту до 1000 м над уровнем моря (на Сицилии до 1400 м, а в Марокко до 1700 м)[3][6].

Как правило, держится вблизи водоёмов, но может и удаляться от них на небольшое расстояние. Изредка, например, во время размножения, черепахи уходят от воды иногда на расстояние до 500 м. В Азербайджане в Мильской степи черепах находили в 7—8 км от водоёмов[6]. Хорошо плавает и ныряет, подолгу может оставаться под водой. В обычных условиях плавающие и кормящиеся в водоёме черепахи всплывают на поверхность через каждые 15—20 минут. Но в эксперименте черепахи в воде при температуре +18 °C без доступа воздуха выживали до двух суток[7]. Полностью водной черепаху назвать нельзя — это полуводное животное[8]. По суше передвигается не так быстро, как в воде, но проворнее сухопутных черепах[7]. Осторожное животное: при опасности быстро скрывается в воде и зарывается в ил у берега[4] или прячется под камнями, причём на Кавказе черепахи прыгают в воду даже с трёхметровых уступов[9].

Суточная активность

Болотная черепаха активна днём. Подолгу находится на берегу, греясь на солнце. Периодически уходит в воду и снова возвращается на берег[4] (поведенческая терморегуляция). Раньше ошибочно считалось, что эти животные ведут ночной и сумеречный образ жизни, охотятся в тёмное время суток, а днём только греются на солнце на берегу. Но, по наблюдениям А. Г. Банникова, черепахи кормятся в течение всего дня, особенно в утренние часы, а ночью спят на дне водоема[7].

Сезонная активность

Продолжительность активного периода зависит от климатических факторов и неодинакова в разных частях ареала. В России болотная черепаха появляется после зимовки в апреле—мае, при температуре воздуха от +6 до +14 °C и воды от +5 до +10 °C. На зимовку уходит в конце октября—начале ноября. Зиму проводит на дне водоёмов, зарывшись в ил. В тёплые годы и на юге ареала может быть активна и зимой[4].

Питание

Болотная черепаха всеядна, но основной и предпочитаемой пищей для неё являются различные небольшие животные, в первую очередь беспозвоночные: моллюски, черви, ракообразные, водные и наземные насекомые и их личинки. В рационе преобладают насекомые и другие членистоногие: личинки стрекоз, плавунцов, комаров, кивсяки, мокрицы, жуки[7]. В степи черепаха поедает много саранчовых, в лесу же в рацион входят ракообразные и многоножки[4][6][7]. Болотная черепаха может охотиться и на мелких позвоночных: амфибий и их личинок, молодых змей[9] и даже птенцов водоплавающих птиц. Поедает падаль, например, трупы водоплавающих птиц[6].

Ранее существовало мнение о преимущественном питании рыбой, но наблюдения показали, что рыба занимает лишь незначительную долю в рационе. Черепахе обычно не удаётся поймать здоровую рыбу и её добычей становится снулая, больная или раненая рыба, мальки[4][6][7]. По данным А. Г. Банникова, на Кавказе рыба составляет в рационе болотной черепахи около 3 %, по данным украинских учёных — 12—13 %[9].

Добычу черепаха отыскивает как на суше, так и в воде[4][7]. С пойманной добычей черепаха уходит в воду, так как только там может её проглотить. Крупные кормовые объекты она расчленяет на куски при помощи острых роговых челюстей и когтей. В поиске пищи черепаха пользуется не только зрением, но и обонянием. В неволе она легко отыскивает по запаху кусочки мяса, завёрнутые в бумагу[4].

Растительная пища занимает в рационе меньшую долю. Болотная черепаха иногда поедает водоросли, мягкие и сочные части водных и околоводных высших растений[4][6].

Размножение

Самцы отличаются от самок более длинным и толстым хвостом и слегка вогнутым пластроном. Самки обычно крупнее самцов и имеют плоский или слегка выпуклый пластрон[3].

Половой зрелости черепахи достигают в возрасте 5—9 лет, при длине карапакса 9—12 см[4][8].

Спаривание в разных частях ареала может происходить в марте-октябре. В России спаривание наблюдается весной, в конце апреля-начале мая. Копуляция проходит как в воде, так и на суше и продолжается 5—10 минут. Массовые спаривания происходят на мелководье, часто при этом самец, находящийся на спине у самки, возвышается над водой, а самка полностью погружена в воду. Сперма самцов может сохраняться в половых путях самки до 1 года и более, поэтому пойманная в природе самка способна отложить оплодотворённые яйца через полгода и более содержания в неволе.

Кладка яиц происходит на берегу, обычно неподалёку от водоёма, но часто в поисках места для гнезда черепахи удаляются на значительное расстояние от воды. В зависимости от района обитания за сезон самка делает до трёх кладок. По исследованиям А. Г. Банникова, первая кладка яиц может наблюдаться уже в середине мая, при этом яйца, возможно, были оплодотворены ещё в предыдущем году. Вторая кладка происходит в конце июня, а третья — в июле. В северных и предгорных частях ареала черепахи могут делать только 1—2 кладки. Яйца откладываются в ямку, которую самка выкапывает задними лапами на предварительно расчищенной головой и передними ногами площадке. Сведения о том, что в начале рытья черепаха высверливает хвостом конусовидное углубление, очевидно, основано на недоразумении. Процесс рытья может занимать один—два часа. Гнездовая ямка имеет вид кувшина с широким горлом и в глубину достигает 10—17 см, диаметр в верхней части — 5—7 см, в нижней — до 13 см. Яйца откладываются порциями по 3—4 штуки с небольшими интервалами (3—5 минут). После этого самка закапывает ямку задними лапами[4][6] и маскирует место кладки, разглаживая поверхность земли пластроном.

В кладке 3—19 белых яиц, покрытых твёрдой известковой скорлупой. Яйца эллипсоидной формы, длиной 28—39 мм и шириной 12—21 мм и массой 7—8 г. Инкубационный период длится 60—110 суток. Молодь вылупляется в августе—сентябре. Появившиеся из яиц молодые черепахи долгое время не появляются на поверхности. Большая часть молодняка зарывается глубже, выкапывая небольшие отнорки от гнездовой камеры, проводят зиму под землёй и начинают вести активный образ жизни только следующей весной. Некоторые детёныши выходят из гнезда и перемещаются в водоём, в котором затем зимуют. Новорождённые черепахи почти чёрные, со слабо выраженным жёлтым рисунком и имеют большой желточный мешок на брюшке, за счёт которого они питаются в течение зимы. Длина их карапакса около 22—25 мм, масса — около 5 г[3][4][6][7][10]. Как и у многих других черепах, у болотной черепахи определение пола потомства температурное: при температуре инкубации яиц выше +30 °С из них появляются только самки, а при температуре ниже +27 °С — только самцы. При промежуточных значениях температур появляются детёныши обоих полов[4].

В 2013 году в зоологическом музее ветеринарного факультета Днепропетровского аграрного университета из хранящихся на полке в качестве экспонатов яиц вылупились несколько болотных черепах. Каким образом им удалось выжить при очевидно неблагоприятных условиях, неясно[11].

Враги

Гнезда черепах разоряются различными хищными зверями и птицами, которые поедают как яйца, так и детёнышей: лисицами, енотовидной собакой, выдрами, воронами[12].

Паразиты

Болотная черепаха является окончательным хозяином паразитов, таких как гемогрегарина Haemogregarina stepanovi, моногенетические сосальщики рода Polystomoides, трематоды рода Spirhapalum и многие виды нематод.

Продолжительность жизни

В неволе при правильном уходе болотные черепахи могут жить 25—30 лет[7] и более. По сообщению Раймона Роллина, у него жила особь, дожившая до 90-100 лет, а в ботаническом саду на юге Франции одна болотная черепаха жила более 120 лет[13][14].

Значение для человека

В Средние века болотная черепаха широко употреблялась в пищу в Западной Европе. Церковь считала черепашье мясо постной пищей, как и рыбу. Поэтому особенно интенсивно торговали черепахами на рынках во время религиозных постов. В настоящее время этот вид утратил пищевое значение[7].

В Даугавпилсе (Латвия) болотной черепахе поставлен памятник. В Литве, где проводится программа по увеличению числа болотных черепах и в заповеднике по охране черепахи популяция увеличена до 500 особей, в Сейрияй рядом с местом проживания данного вида, болотная черепаха объявлена символом города (отображение на гербе, памятник).

Вредитель рыбоводства

В связи с ошибочным мнением о преимущественном питании рыбой болотную черепаху долгое время считали вредным видом. Наблюдения в аквариумах и бассейнах показывают, что большинство попыток нападения черепахи на рыб оканчиваются неудачей. Поэтому вряд ли можно говорить о вреде, причиняемом рыбоводству болотной черепахой. Но если черепаха случайно окажется в садке рыбоводного хозяйства, где плотность посадки рыб очень высока, атака может оказаться успешной[9]. В действительности же в естественных условиях черепахе редко когда удается поймать здоровую рыбу. В экосистемах водоёмов болотная черепаха также не играет «вредной» роли, являясь своего рода санитаром и селектором, удаляющим больных и погибших рыб и других животных[4][7].

Содержание в неволе

Болотная черепаха является популярным видом для содержания в неволе и часто встречается в коллекциях у любителей животных[8][9].

Для содержания 1—2 взрослых черепах необходим просторный акватеррариум объёмом от 150—200 л с прикрепленной полочкой или «островом» из камней, имитирующими берег. Соотношение водной и наземной части может быть соответственно 1:1 или 2:1. Эти черепахи предпочитают небольшую глубину воды — около 10—20 см. Воду необходимо фильтровать и часто менять по мере загрязнения. Над берегом в качестве источника локального обогрева устанавливают лампу накаливания. Как вид из умеренных широт, болотная черепаха менее, чем тропические черепахи, требовательна к высокой температуре окружающей среды. Температура под лампой днём должна составлять +28…+32 °C, температура воды +18…+25 °С. Ночной обогрев не нужен. Обязательно периодическое облучение животных ультрафиолетовыми лампами. Ещё лучше установить в помещении специальные стационарные лампы для рептилий, постоянно излучающие небольшие, безопасные для животных дозы ультрафиолетового облучения. Ультрафиолетовое облучение особенно необходимо молодым черепахам для формирования костяка и панциря. Без него нарушается синтез витамина D и усвоение кальция, в результате чего животные плохо растут, панцирь их принимает неправильную форму, развиваются болезни минерального обмена[3].

Болотные черепахи ведут себя довольно активно и могут неплохо лазать, поэтому помещение должно закрываться крышкой, что препятствует побегу.

Грунт на берегу и в водоёме не обязателен. Водные растения можно высаживать только в помещениях с молодыми черепахами, которые их не едят и мало повреждают. Крупные взрослые черепахи вырывают, ломают и поедают растительность[9].

Черепах можно содержать как поодиночке, так и группами[3], в том числе с неагрессивными родственными видами. Черепашата могут содержаться в аквариуме с крупными мирными аквариумными рыбами, необходимо только предусмотреть возможность выхода на сушу[9].

Болотные черепахи неприхотливы в отношении кормления. Поедают широкий спектр животных кормов: живую и мертвую мелкую речную и морскую рыбу, дождевых червей, улиток и других моллюсков, креветок, кормовых насекомых (тараканов, сверчков, мучного червя), небольших лягушек, мышей и крысят, куски мяса и субпродуктов, рыбы, а также коммерческие сухие корма для черепах, сухие и влажные консервированные корма для собак и кошек. Молодых черепах можно кормить мотылём, коретрой, крупными дафниями, живым и сушёным гаммарусом, насекомыми, мелкими кусочками мяса, рыбы. Взрослые особи иногда поедают и растительные корма: листья салата, капусты, тёртую морковь, кусочки банана. Кормят взрослых черепах 2—3 раза в неделю, обильно, молодых — ежедневно, по мере взросления постепенно увеличивая промежутки между приёмами пищи. Периодически с кормом следует давать витаминно-минеральные подкормки для рептилий[3].

Болотные черепахи могут размножаться в неволе. Если планируется размножение, для черепах необходим период покоя — зимовка. Для этого в террариуме постепенно в течение месяца снижают температуру до +8…+10 °C и укорачивают световой день. Перед началом подготовки животных перестают кормить, чтобы они могли освободить пищеварительный тракт. Продолжительность зимовки при нормальном состоянии здоровья черепах — около 2 месяцев. Выход из зимовки также осуществляется постепенно, в течение месяца, с плавным подъёмом температуры и увеличением светового дня. Если размножение не планируется, зимовка не обязательна[3]. Больных и неполовозрелых черепах в спячку не укладывают[15].

После зимовки ссаживают вместе самцов и самок. Для стимуляции размножения в корм черепахам добавляют витаминные препараты, животных облучают ультрафиолетом, слегка повышают температуру воды до +23…+25 °С. Через 50—65 дней после спаривания самки откладывают яйца в специально подготовленную глубокую кювету с мягким влажным грунтом (смесью земли с песком, песка с кокосовым субстратом, кокосового субстрата с вермикулитом и тому подобным). Кладку извлекают из грунта и помещают в инкубатор, при температуре +27…+29 °С[3].

Болотные черепахи быстро привыкают к условиям террариума, перестают бояться человека и приучаются брать корм с пинцета или из рук. Можно приучить черепах готовиться к кормлению, выработав у них условный рефлекс, например, на звуковой сигнал или свет лампочки. Обычно они не проявляют агрессии по отношению к человеку, но крупные черепахи при неосторожном обращении могут быть агрессивными и пытаться укусить. Укусить черепаха может и случайно, в попытке выхватить корм из рук. Укусы больших черепах могут быть весьма болезненными, но они безопасны[9].

Охранный статус

Ещё в XIX веке болотная черепаха была многочисленным видом во многих местах своего ареала. Но позднее она постепенно исчезла из многих районов, освоенных человеком. Болотная черепаха стала редкой в густонаселенных областях Западной Европы. Высокая численность популяций черепах сохраняется в низовьях крупных рек Средиземноморья, Черноморья и Прикаспия. В сухих степях Прикаспия деятельность человека благоприятствует процветанию этого вида — болотная черепаха широко расселяется по ирригационным сооружениям (арыкам, каналам, водохранилищам)[7].

В России болотная черепаха является нередким видом, образующим в южных районах популяции с высокой плотностью, в то время как в северных районах её численность сокращается. В Европе болотная черепаха исчезла из многих частей своего ареала. Основной причиной исчезновения в странах Европы является уничтожение местообитаний из-за осушения мелких водоёмов, изменения русла рек, мелиорации болот[4].

В некоторых областях болотная черепаха испытывает конкуренцию со стороны завезённого североамериканского вида пресноводных черепах — красноухой черепахи (Trachemys scripta elegans).

Болотная черепаха встречается на территории многих заповедников. Включена в приложение II Бернской Конвенции, а также в список МСОП (категория низкого риска). Охраняется во многих странах Европы. Вид занесён в Красные книги Белоруссии (2002)[5], Латвии (1991)[5], Литвы (1992)[5] и Молдавии (1978)[5], а также Башкирии.

Классификация

Согласно данным сайта The Reptile Database, по состоянию на январь 2021 года выделяется 7 подвидов, описанных на основании морфологических и генетических различий[1]:

- Emys orbicularis eiselti — болотная черепаха Ейселта[источник не указан 199 дней]. Длина карапакса до 13 см. Обитает в юго-восточной Турции (ил Газиантеп).

- Emys orbicularis galloitalica — галло-итальянская болотная черепаха[источник не указан 199 дней]. Длина карапакса до 16,5 см. Обитает в Испании (Каталония), Южной Франции, Италии.

- Emys orbicularis hellenica — восточносредиземноморская болотная черепаха, элладская (гелленская) болотная черепаха[источник не указан 199 дней]. Длина карапакса до 19 см. Радужка глаза жёлтая. Распространена на западном побережье Балканского полуострова от Албании на юг, на полуострове Пелопоннес, реликтовые популяции обитают в Южном Крыму и в Турции на Эгейском побережье. В Крыму, на большей части Балкан и в Анатолии находится зона интерградации с номинативным подвидом.

- Emys orbicularis ingauna[1]

- Emys orbicularis orbicularis — номинативный подвид. Длина карапакса достигает 23 см и более. Радужка глаза у самцов оранжевая или красная. Распространён на большей части ареала вида на севере и востоке: от Испании и Франции на западе до Кустанайской, Тургайской, Джезказганской и Кзыл-Ординской областей Казахстана на востоке. Северная граница ареала проходит через центральную и восточную Германию, Польшу, Литву, Латвию, Белоруссию, Россию: Смоленская, Брянская, Орловская, Тульская, Рязанская области, республики Марий Эл, Чувашия, Татария, Башкирия и до Кустанайской области, Казахстан. Южная граница проходит от Каталонии (Испания) через Францию, Северную Италию до юго-востока Балканского полуострова, через северный Крым, Украину, Предкавказье и Казахстан до Приаралья. Остаточные послеледниковые популяции сохранились в Швеции, Дании, Нидерландах и Великобритании.

- Emys orbicularis occidentalis — западная болотная черепаха[источник не указан 199 дней]. Длина карапакса до 15 см. Распространена в Северной Африке (Марокко, Алжир, Тунис).

- Emys orbicularis persica — персидская болотная черепаха[источник не указан 199 дней]. Длина карапакса до 18 см. Населяет южное побережье Каспийского моря на севере Ирана и прилежащие районы западной Туркмении[3][5][6].

Возможно появление межподвидовых гибридов в зонах интерградации подвидов[3].

В 1915 году А. Никольский описал с берегов Аральского моря подвид Emys orbicularis aralensis, отличавшийся яркой окраской: круглые или полулунной формы ярко-жёлтые пятнышки на зелёном карапаксе и такие же пятна на голове, шее и конечностях. В настоящее время этот подвид не считается валидным и является синонимом номинативного подвида, так как подобная окраска встречается и у черепах из других районов[6][9][10].

Некоторые популяции черепах, обитающие в Италии (Сицилия) относятся к недавно описанному отдельному виду Emys trinacris[16][17].

Галерея

- Самка, выкапывающая гнездо

- Самка около гнезда

- Детёныш

- Молодая черепаха подвида Emys orbicularis galloitalica

- Пластрон

Примечания

- The Reptile Database: Emys orbicularis (англ.)

- Ананьева Н. Б., Боркин Л. Я., Даревский И. С., Орлов Н. Л. Пятиязычный словарь названий животных. Амфибии и рептилии. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., 1988. — С. 146. — 10 500 экз. — ISBN 5-200-00232-X.

- Vitawater.ru — Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 октября 2009. Архивировано 24 сентября 2009 года.

- Орлова В. Ф., Семенов Д. В. Природа России. Жизнь животных. Земноводные и пресмыкающиеся.

- Ананьева Н. Б., Орлов Н. Л., Халиков Р. Г., Даревский И. С., Рябов С. А., Барабанов А. В. Атлас пресмыкающихся Северной Евразии (таксономическое разнообразие, географическое распространение и природоохранный статус). — СПб.: Зоологический институт РАН, 2004. — 232 с. — 1000 экз. — ISBN 5-98092-007-2.

- Ecosystema.ru. Болотная черепаха — Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Дата обращения: 25 октября 2009. Архивировано 17 октября 2011 года.

- Жизнь животных в 7-ми т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся.

- Гуржий А. Н. Черепахи аквариумные и сухопутные.

- Махлин М. Д. Черепахи у вас дома. — М.: Дельта М, 2000. — 96 с.

- Банников А. Г., Даревский И. С., Ищенко В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР.

- Лента.ру — В Днепропетровске из музейных экспонатов вылупились черепашки. Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано 28 января 2013 года.

- Герпетофауна Волжского бассейна. Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Дата обращения: 8 апреля 2022. Архивировано 16 июля 2020 года.

- Castanet J. Age estimation and longevity in reptiles (неопр.) // Gerontology. — 1994. — Т. 40, № 2—4. — С. 174—192. — doi:10.1159/000213586. — PMID 7926855.

- AnAge — The Animal Ageing and Longevity Database. Emys orbicularis. Дата обращения: 25 октября 2009. Архивировано 28 декабря 2011 года.

- Васильев Д. Б. Черепахи. Болезни и лечение.

- The Reptile Database — Emys trinacris (недоступная ссылка)

- Uwe Fritz, Tiziano Fattizzo, Daniela Guicking, Sandro Tripepi, Maria Grazia Pennisi, Peter Lenk, Ulrich Joger & Michael Wink. A new cryptic species of pond turtle from southern Italy, the hottest spot in the range of the genus Emys (Reptilia, Testudines, Emydidae). doi:10.1111/j.1463-6409.2005.00188.x

Литература

- Ананьева Н. Б., Орлов Н. Л., Халиков Р. Г., Даревский И. С., Рябов С. А., Барабанов А. В. Атлас пресмыкающихся Северной Евразии (таксономическое разнообразие, географическое распространение и природоохранный статус). — СПб.: Зоологический институт РАН, 2004. — С. 21. — 1000 экз. — ISBN 5-98092-007-2.

- Банников А. Г., Даревский И. С., Ищенко В. Г., Рустамов А. К., Щербак Н. Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Учеб. пособие для студентов биол. специальностей пед. институтов. — М.: Просвещение, 1977 — С. 73—74.

- Гуржий А. Н. Черепахи аквариумные и сухопутные. — М.: Дельта-М, 1999. С. 74—78.

- Завьялов Е. В., Табачишин В. Г., Шляхтин Г. В. Современное распространение рептилий на севере Нижнего Поволжья. современная герпетология. 2003. Том 2. С. 52—67.

- Куриленко B.G., Вервес Ю. Г. Земноводні та плазуни фауни Украïни: Довідник-визначник (Навч. посіб.) — К.: Генеза, 1998. — С. 115—119.

- Махлин М. Д. Черепахи у вас дома. — М.: Дельта-М, 2000. — С. 35—39.

- Орлова В. Ф., Семенов Д. В. Природа России. Жизнь животных. Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: «ООО Фирма „Издательство АСТ“», 1999. — С. 131—134.

- Пупиньш М. Ф., Пупиня А. Опыты и проблемы зоокультуры находящегося под угрозой исчезновения в Латвии вида Emys orbicularis L. / Зоокультура и биологические ресурсы. Материалы научно-практической конференции. Москва: Т-во научных изданий КМК. 2005.

- Ручин, А. Б., Рыжов М. К. Красная книга Республики Мордовия: земноводные и пресмыкающиеся // Природное наследие России: изучение, мониторинг, охрана. Мат. межд. науч. конф. Тольятти 2004. с. 232—233

- Рыжов М. К. Находки болотной черепахи в Республики Мордовия // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии. Сб. науч. трудов. Вып. 9. Тольятти 2006. С. 159—164.

- Жизнь животных в 7-ми т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся. / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; под ред. А. Г. Банникова — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. — С. 134—136.

- Adolfo Cordero Rivera & César Ayres Fernández. A management plan for the European pond turtle (Emys orbicularis) populations of the Louro river basin (Northwest Spain). Biologia, Bratislava, 59/Suppl. 14: 161—171, 2004.

- Armando Gariboldi & Marco A. L. Zuffi. Notes on the population reinforcement project for Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in a natural park of northwestern Italy (Testudines: Emydidae). Herpetozoa 7(3/4): 83—89 Wien, 30. Dezember 1994.

- César Ayres Fernández & Adolfo Cordero Rivera. Asymmetries and accessory scutes in Emys orbicularis from Northwest Spain. Biologia, Bratislava, 59/Suppl. 14: 85—88, 2004.

- Dinçer Ayaz1, Ertan Taşkavak, Abidin Budak. Some Investigations on the Taxonomy of the Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Testudinata: Emydidae) Specimens from Aegean Region of Turkey. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004. Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (3-4): 279—285

- Dinçer Ayaz, Uwe Fritz, Mehmet Kutsay Atatur, Ahmet Mermer, Kerim Cicek, and Murat Aafsar. Aspect of Population Structure of the European Pond Turtle (Emys orbicularis) in Lake Yayla, Western Anatolia, Turkey. Journal of Herpetology, Vol. 42, No. 3, pp. 518—522, 2008

- E. Balázs and Gy. Györffy. Investigation of the European Pond Turtle (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) Population Living in a Backwater near the River Tisza, Southern Hungary. TISCIA 35, 55—64. (недоступная ссылка)

- Ertan Taskavak and Dincer Ayaz. Some Investigations on the Taxonomic Status of Etnys orbicularis from the Aegean and Central Anatolian Regions of Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (4): 574—581, 2006 (недоступная ссылка)

- Gentile Francesco Ficetola, Fiorenza De Bernardi. Is the European «pond» turtle Emys orbicularis strictly aquatic and carnivorous? Amphibia-Reptilia 27 (2006): 445—447

- G.F. Ficetola, E. Padoa-Schioppa, A. Monti, R. Massa, F. De Bernardi and L. Bottoni. The importance of aquatic and terrestrial habitat for the European pond turtle (Emys orbicularis): implications for conservation planning and management. Can. J. Zool. 82: 1704—1712 (2004).

- Hosseinzadeh Colagar A. and N. Jafari. Red blood cell morphology and plasma proteins electrophoresis of the European pond terrapin Emys orbicularis. African Journal of Biotechnology Vol. 6 (13), pp. 1578—1581, 4 July 2007

- M. A. L. Zuffi, A. Celani, E. Foschi & S. Tripepi. Reproductive strategies and body shape in the European pond turtle (Emys orbicularis) from contrasting habitats in Italy. Journal of Zoology 271 (2007) 218—224

- M. A. L. Zuffi, F. Odetti and P. Meozzi. Body size and clutch size in the European pond turtle (Emys orbicularis) from central Italy. J. Zool., Lond. (1999) 247, 139—143

- P. Lenk, U. Fritz, U. Joger and M. Wink. Mitochondrial phylogeography of the European pond turtle, Emys orbicularis (Linnaeus 1758). Molecular Ecology (1999) 8 , 1911—1922

- Robert S. Sommer, Charlotte L Indqvist, Arne Persson, Henrik Bringsoe, Anders G. J. Rhodin, Norbert Schneeweiss, Pavel Široky, Lutz Bachmann and Uwe Fritz. Unexpected early extinction of the European pond turtle (Emys orbicularis) in Sweden and climatic impact on its Holocene range. Molecular Ecology (2009) 18, 1252—1262 doi:10.1111/j.1365-294X.2009.04096.x

- Slawomir Mitrus. Fidelity to nesting area of the European pond turtle, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Belg. J. Zool., 136 (1) : 25-30 January 2006 (недоступная ссылка)

- Slawomir Mitrus. Spatial distribution of nests of the European pond turtle, Emys orbicularis (Reptilia: Testudines: Emydidae), from long-term studies in central Poland. Zoologische Abhandlungen (Dresden) 55, 2006: 95—102

- T. Kotenko, O. Zinenko, D. Guicking, H. Sauer-Gürth, M. Wink, and U. Fritz. First Data on the Geographic Variation of Emys orbicularis in Ukraine: mtDNA Haplotypes, Coloration, and Size. Herpetologia Petropolitana, Ananjeva N. and Tsinenko O. (eds.), pp. 43—46.

- Uwe Fritz, Tiziano Fattizzo, Daniela Guicking, Sandro Tripepi, Maria Grazia Pennisi, Peter Lenk, Ulrich Joger & Michael Wink. A new cryptic species of pond turtle from southern Italy, the hottest spot in the range of the genus Emys (Reptilia, Testudines, Emydidae). Zoologica Scripta, Volume 34, Number 4, July 2005 , pp. 351—371

Ссылки

- Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Архивная копия от 16 июля 2020 на Wayback Machine на сайте Герпетофауна Волжского бассейна.

- Болотная черепаха — Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) на сайте экологического центра «Экосистема».

- Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) на сайте Живая вода.

- Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis) на сайте Московского зоопарка.

- Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis) на сайте Черепахи.ру.

На других языках

[es] Emys orbicularis

El galápago europeo (Emys orbicularis) es una especie de tortuga de la familia Emydidae. Habita en el centro y sur de Europa, Asia Occidental y la zona mediterránea de África. Vive cerca o en cursos de agua cuya corriente sea lenta e hiberna durante los meses fríos en el fondo del agua.[it] Emys orbicularis

La testuggine palustre europea (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)) è una tartaruga della famiglia degli emididi.[2] Spesso con il termine testuggine si intendono gli animali dell'ordine Testudines che vivono sulla terra ferma, al contrario di E. orbicularis che sarebbe una tartaruga.- [ru] Европейская болотная черепаха

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии