bio.wikisort.org - Исследователь

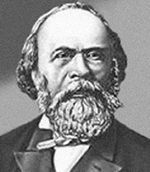

Лев Семёнович Ценко́вский (1 октября [13 октября] 1822, Варшава, — 25 сентября [7 октября] 1887, Лейпциг) — польско-российский ботаник, протозоолог и бактериолог, член-корреспондент Петербургской АН (1881).

| Лев Семёнович Ценковский | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 1 (13) октября 1822 |

| Место рождения | Варшава, Царство Польское |

| Дата смерти | 25 сентября (7 октября) 1887 (64 года) |

| Место смерти |

|

| Страна | Российская империя |

| Научная сфера | ботаника, бактериология, протозоология |

| Место работы |

Санкт-Петербургский университет, Демидовский лицей, Новороссийский университет, Харьковский университет |

| Альма-матер | Санкт-Петербургский университет (1844) |

| Учёная степень | доктор естественных наук (1856) |

| Учёное звание | член-корреспондент СПбАН |

| Ученики | Александр Петрович Шалашников[1] и Эдуард Карлович Брандт |

| Известен как | один из основоположников протистологии и бактериологии |

| Награды и премии |

Медаль имени Бэра[d] (1879) |

| Систематик живой природы | |

|---|---|

|

Автор наименований ряда ботанических таксонов. В ботанической (бинарной) номенклатуре эти названия дополняются сокращением «Cienk.». Персональная страница на сайте IPNI |

Биография

Л. С. Ценковский, поляк по национальности, родился в семье очень бедной и малообразованной. Но мать его, хорошо понимая значение образования, сделала всё от неё зависящее, чтобы дать сыну хорошее образование. По окончании в 1839 г. курса Варшавской гимназии, был отправлен в качестве стипендиата Царства Польского в Императорский Санкт-Петербургский университет, где сначала поступил на математическое отделение физико-математического факультета, но вскоре перешёл на естественное, где в особенности занимался ботаникой.

В 1844 г. Ценковский окончил курс университета со степенью кандидата естественных наук и был оставлен при Санкт-Петербургском университете, а через два года получил степень магистра по защите диссертации «Несколько фактов из истории развития хвойных растений».

Год спустя, получив командировку, Ценковский отправился с полковником Ковалевским в Центральную Африку (в северо-восточный Судан, к устьям Белого Нила) и пробыл в путешествии два года[2]. Там он собрал богатый материал из флоры и фауны Судана. Результаты работы были опубликованы в "Географических ведомостях" (1850) и в Gazeta Warszawska (1853).[3]

В 1850 г. Ценковский был назначен профессором по кафедре естественных наук в ярославский Демидовский лицей, где оставался до 1855 г., затем занял кафедру ботаники Санкт-Петербургского университета. В следующем году Ценковский блестяще защищает диссертацию на степень доктора ботаники.

Неблагоприятный петербургский климат вредно влиял на и без того слабое здоровье Ценковского, и потому в 1859 г. он уехал за границу, где пробыл, постоянно занимаясь научными исследованиями, около четырёх лет.

В 1865 году, с открытием Императорского Новороссийского университета (ныне — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова), Ценковский был приглашён туда в качестве профессора ботаники. В Одессе он принял деятельное участие в основании Новороссийского общества естествоиспытателей, был избран его первым президентом. На первом заседании общества в 1870 г. Л. С. Ценковский предложил создать биологическую станцию в Севастополе во исполнение постановления II съезда русских естествоиспытателей и врачей, принятого в 1869 году. Севастопольская биостанция была официально открыта уже в следующем, 1871 году[4].

В этот период он начал исследования в области микробиологии, заложил научные направления, которые нашли свое развитие в опытах: профессора ботаники Ф.М. Каменского — процесс симбиоза грибов с высшими растениями; профессора ботаники Ф. М. Породко — физиология микроорганизмов, брожение дрожжей.[3]

В 1869 г. он перешёл в Императорский Харьковский университет.

Ценковский занимался низшими организмами (инфузориями, низшими водорослями, грибами, бактериями и т. д.) и целым рядом точных исследований установил генетическую связь между монадами и миксомицетами, солнечниками и радиоляриями, флагеллятами и пальмеллевидными водорослями и т. д. Уже в своей пробной лекции Ценковский высказал верный и для того времени смелый взгляд, что, как его убедили собственные исследования, инфузории суть простейшие организмы, состоящие из комка протоплазмы, и что господствовавшее тогда воззрение Эренберга на инфузории, как на высоко организованных животных, неверно.

Его докторскую диссертацию «О низших водорослях и инфузориях», посвящённую морфологии и истории развития различных микроскопических организмов (Sphacroplea annulina, Achlya prolifera, Actinosphaerium и т. д.) можно считать одним из первых по времени и классическим трудом в названной области. Уже в этом труде высказана мысль, что между растительным и животным мирами нет резкой границы, и что именно это и подтверждает организация исследованных форм. Последующие исследования Ценковского подтверждают это мнение, ставшее в настоящее время аксиомой.

Его важнейшие исследования, посвящённые истории развития миксомицет (слизевых грибов) и монад, дали ему возможность сблизить тех и других. Весьма важно открытие Ценковского у водорослей, флагеллят, а впоследствии и у бактерий, пальмеллевидного состояния, то есть способности клеток выделять слизь и образовывать слизевые колонии.

Много важных работ Ценковского посвящено низшим водорослям и грибам, относящимся к растительному царству, и амёбам, солнечникам (Actinosphaerium, Clathrulina и т. д.), флагеллятам (Noctiluca, хризомонадам и т. д.), радиоляриям, ресничным инфузориям (возражение на ацинетовую теорию Штейна 1855 г.), относящимся к животному царству, так что заслуги его в ботанике и в зоологии одинаково велики.

Последний период своей деятельности Ценковский посвятил тогда совсем новой отрасли знания — бактериологии. Он в высокой степени способствовал развитию практической бактериологии в России, в особенности им были усовершенствованы методы прививок против сибирской язвы[5]. Немецкий ботаник Юлиус Сакс (нем. Julius Sachs) назвал его основателем научной бактериологии.

В 1880 г. Ценковский предпринял поездку по Белому морю, причём занимался, главным образом, сборами микроорганизмов на Соловецких островах, с их последующим исследованием в лаборатории.

Сколь велика и значительна была научная деятельность знаменитого учёного, столь же высоки были и его душевные качества. Скромность, деликатность, доброта и гуманность были отличительными свойствами его характера. Во всех учебных заведениях, где он служил, он ставил преподавание ботаники на должную высоту, можно сказать, создавал научное преподавание ботаники, которого в то время, когда он начал свою деятельность, почти что не было. Очень многие из зоологов и ботаников России XIX—XX веков были прямыми или косвенными учениками (ученики учеников) Ценковского.

Библиография

- «Zur Befruchtung d. Juniperus communis» («Bull. soc. nat. Moscou». 1853, № 2)

- «Bemerkungen liber Stein’s Acineten Lehre» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1855, XIII)

- «Algologische Studien» («Bot. Zeitschrift», 1855)

- «О самозарождении» (СПб., 1855);

- «Zur Genesis eines einzeiligen Organismus» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1856. XIV);

- «Ueber meinen Beweis für die Generatia primaria» (ibid., 1858, XVII);

- «Ueber Cystenbildung hei Infusorien» («Zeitschr. wiss. Zoologie», 1855, XVI);

- «Rhisidium Confervae Glomeratae» («Bot. Zeit.», 1857);

- «Die Pseudogonidien» («Jahrb. wiss. Bot.», 1852, I);

- «Ueber parasitische Schläuche auf Crustaceen und einigen Insectenlarven» («Bot. Zeitschr.», 1861);

- «Zur Entwickelungsgeschichte der Myxomyceten» («Jahrb. wiss. Bot.», 1862, XIII);

- «Das Plasmodium» (ibid., 1863, III);

- «Ueber einige Chlorophyllhaltige Gloeocapsen» («Bot. Zeit.», 1865);

- «Beiträge z. Kenntniss d. Monaden» («Arch. micr. Anatomie», 1865, I);

- «Ueber den Bau und die Entwickelung der Labyrinthulaceen» (ibid., 1867, III);

- «Ueber die Clathrulina» (ibid.);

- «Ueber Palmellaceen und einige Flagellaten» (ibid., 1870, VI; то же «Труды 2-го съезда рус. естеств. и врачей»);

- «Ueber Schwärmerbildung bei Noctiluca miliaris» («Arch. micr. Anat», 1871, VII);

- «Ueber Schwärmerbildung bei Radiolarien» (ib.);

- «Die Pilze der Kahmhaut» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1872, XVII);

- «Ueber Noctiluca miliaris» (ibid., 1873, IX);

- «О генетической связи между Mycoderma vini, Pénicillium viride и Domatium pullullans» («Труды 4-го съезда русск. естеств. и врачей», 1872);

- «Ueber Palmellen-Zustand bei Stigeocionium» («Bot. Zeit.», 1876);

- «К морфологии сем. Ulothrichineae» («Тр. общ. испыт. прир. Харьков. Унив.», 1877, то же «Bull. Acad. S.-Petersb.», 187 6);

- «Ueber einige Rhizopoden und verwandte Organismen» («Arch. micr. Anat.», 1876, т. XII);

- «Zur Morphologie der Bactérien» («Mém. Acad. S.-Petersb.», сер. 7, т. XXV);

- «Отчет о беломорской экскурсия 1880 г.» («Труды СПб. Общ. Естеств.», 1881, XII);

- «Микроорганизмы. Бактериальные образования» (Харьк., 1882);

- «О пастеровских прививках» («Труды Вольн. Эконом. Общ.», 1883, 1884);

- «Отчет о прививках антракса в больших размерах» («Сборн. Херсонск. земства», III, 1886).

- Юбилейная речь Ценковского, носящая автобиографический характер (см. «Южный Край», 1886).

Примечания

- Гуревич П. М. Шалашников, Александр Петрович // Русский биографический словарь / под ред. А. А. Половцов — СПб.: 1905. — Т. 22. — С. 490.

- Николай Баландинский. Первая русская экспедиция в Африку: Егор Ковалевский и Лев Ценковский, 1847-1848 гг.. География.ру - Страноведческая журналистика (2003 г.).

- Ценковський Лев Семенович.

- Тумаркин Д. Д. Белый папуас: Н. Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи. — М.: Восточная литература, 2011. — 623 с. — ISBN 978-5-02-036470-7.

- Василий Калита. Профессора Ценковского называли украинским Пастером. «Здоров’я України IНФОМЕДІА» (27.03.2015).

Литература

- Базилевская Н. А., Мейер К. И., Станков С. С., Щербакова А. А. Выдающиеся отечественные ботаники. — М.: Учпедгиз, 1957. — С. 16—24.

- Гайдуков Н. М. Ценковский, Лев Семенович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Бучинский П. Лев Семёнович Ценковский. // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей, т. XIII, вып. I, 1888.

- Кублицкий Г. И. По материкам и океанам: Рассказы о путешествиях и открытиях. — М.: Детгиз, 1957. — 328 с. — (Школьная библиотека). — 100 000 экз. (в пер.)

- Метёлкин А. И. Л. С. Ценковский: Основоположник отечественной школы микробиологов. 1822—1887 / Переплёт художника С. М. Мельцера. — М.: Медгиз, 1950. — 264, [2] с. — (Выдающиеся деятели отечественной медицины). — 4000 экз.

- Райков Б. Е. Предшественники Дарвина в России: Из истории русского естествознания / Отв. ред. В. А. Догель. — М. - Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — 200 с. — (Научно-популярная серия АН СССР). — 10 000 экз.

- Теренин Н. В. Ценковский, Лев Семенович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

Ссылки

- Профиль Льва Семёновича Ценковского на официальном сайте РАН

На других языках

[de] Leon Cienkowski

Leon Cienkowski (russisch Лев Семёнович Ценковский, wiss. Transliteration Lev Semënovič Cenkovskij, lat. Form Leo de Cienkowski; * 1. Oktoberjul. / 13. Oktober 1822greg. in Warschau, Königreich Polen; † 25. Septemberjul. / 7. Oktober 1887greg. in Leipzig, Deutsches Kaiserreich) war ein polnisch-russischer Botaniker, Protozoologe und Bakteriologe, ab 1881 korrespondierendes Mitglied der Sankt Petersburger Akademie der Wissenschaften. Er gilt zusammen mit Ilja Iljitsch Metschnikow als Vater der russischen Mikrobiologie. Sein botanisch-mykologisches Autorenkürzel lautet „Cienk.“.- [ru] Ценковский, Лев Семёнович

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии