bio.wikisort.org - Animalia

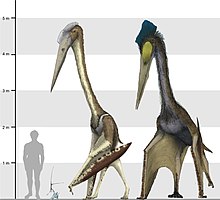

Arambourgiania (il cui nome onora Camille Arambourg) è un genere estinto di pterosauro azdarchide vissuto nel Cretaceo superiore (Campaniano-Maastrichtiano), in Giordania e Tennessee, Stati Uniti[1]. Il genere contiene una singola specie, ossia A. philadelphiae. Sebbene i fossili di questo animale siano perlopiù frammentari e rari, i paleontologi concordano che si tratti di uno dei più grandi pterosauri mai vissuti.

| Arambourgiania | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Fossile | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Sauropsida |

| Ordine | † Pterosauria |

| Sottordine | † Pterodactyloidea |

| Famiglia | † Azhdarchidae |

| Genere | † Arambourgiania Nesov et al., 1987 |

| Nomenclatura binomiale | |

| † Arambourgiania philadelphiae Nesov et al., 1987 | |

| Sinonimi | |

|

Titanopteryx Arambourg, 1959 | |

Descrizione

Arambourgiania è conosciuta per pochi resti perlopiù frammentari. L'olotipo, VF 1, è costituito da una vertebra cervicale molto allungata, probabilmente la quinta. Oggi si dispone anche della sezione centrale, infatti, il ritrovamento originale la stimava a 62 centimetri (24 pollici) di lunghezza, ma era stato segato in tre parti. La maggior parte del fossile è costituito da un tamponamento interno o stampo; le sottili pareti ossee mancano sulla maggior parte della superficie. Tuttavia il ritrovamento non rappresentava l'intera vertebra; un pezzo era assente alla sua estremità posteriore. Frey e Martill hanno stimato che la lunghezza totale della vertebra sia di 78 centimetri (31 pollici), utilizzando per il confronto la quinta vertebra cervicale di Quetzalcoatlus. Da queste cifre stata estrapolata la lunghezza totale del collo che era di circa 3 metri (9,8 piedi). Utilizzando sempre Quetzalcoatlus, nel 1998 Frey e Martill conclusero che l'apertura alare di Arambourgiania era di circa 12-13 metri (39-43 piedi), rispetto ai 10-11 metri (33-36 piedi) di Quetzalcoatlus, facendo di Arambourgiania il più grande pterosauro mai scoperto. Tuttavia successive stime hanno ridimensionato l'apertura alare dell'animale, arrivando a 7 metri.[2]

Storia della scoperta

Nei primi anni quaranta, un ferroviere durante le riparazioni sulla ferrovia Amman-Damasco, vicino Russeifa, ritrovò un lungo osso fossile lungo due piedi. Nel 1943, quest'osso fu acquistato dal direttore di una vicina miniera di fosfato mio, Amin Kawar, che lo sottopose all'attenzione dell'archeologo britannico Fielding, dopo la guerra.

Nel 1953, il fossile fu inviato a Parigi, dove è stato esaminato da Camille Arambourg del Muséum national d'histoire naturelle. Nel 1954, la paleontologa concluse l'osso apparteneva all'ala di uno pterosauro gigante. Nel 1959, la stessa nominato un nuovo genere e specie: Titanopteryx philadelphiae. Il nome del genere significava "ala titanica" in greco; il nome specifico si riferisce al nome di Amman in Antiquity: Philadelphia. Arambourg fece un calco in gesso dell'osso dopodiché lo restuì al direttore della miniera; quest'ultimo aspetto è stato poi dimenticato e l'osso è andato perduto.

Nel 1975, Douglas A. Lawson , studiando il suo stretto parente Quetzalcoatlus, concluse che l'osso non rappresentava un metacarpo ma una vertebra cervicale.

Negli anni Ottanta, il paleontologo russo Lev Nesov è stato informato da un entomologo che il nome Titanopteryx era già stato dato da Günther Enderlein ad una mosca della famiglia dei Simuliidae, nel 1934. Pertanto, nel 1987 ribattezzò il genere in Arambourgiania, onorando Arambourg. Tuttavia, il nome di "Titanopteryx" è stata informalmente tenuto in uso in Occidente, in parte perché il nuovo nome è stato assunto da molti come un nomen dubium.

All'inizio del 1995, i paleontologi David Martill e Eberhard Frey viaggiarono fino in Giordania, nel tentativo di chiarire la questione. In un armadio dell'ufficio del direttore della miniera di fosfato i due paleontologi scoprirono altre ossa di pterosauro: una vertebra più piccola e l'estremità prossimale e distale di una falange dell'ala. Tuttavia il fossile originale non venne ritrovato. Dopo la loro partenza verso l'Europa, l'ingegnere Rashdie Sadaqah della miniera indagò ulteriormente e nel 1996 stabilì che l'osso era stato acquistato dalla società, nel 1969, dal geologo Hani N. Khoury che lo aveva donato nel 1973 all'Università della Giordania; l'osso era ancora presente nella collezione di questo istituto e fu possibile ristudiarlo.

Frey e Martill respinsero accanitamente l'ipotesi che Arambourgiania fosse un nomen dubium o un sinonimo di Quetzalcoatlus, affermando invece la sua validità in relazione a "Titanopteryx", oggi suo sinonimo.

Nel 1984, Nesov classificò l'animale all'interno di Azhdarchinae, come parte di Pteranodontidae; Nello stesso anno Kevin Padian collocarono l'animale all'interno di Titanopterygidae. Entrambi i concetti sono caduti in disuso, e oggi questi animali sono assegnati ad Azhdarchidae.

Nel 2016, una vertebra cervicale di Azhdarchide è stata ritrovata nella Formazione Coon Creek della Contea di McNairy, Tennessee, Stati Uniti, e assegnata ad Arambourgiania philadelphiae. Questa scoperta estende l'areale geografico e temporale dell'animale, che sarebbe stato presente anche in Nord America alla fine del Campaniano.[1] Nel 2018, degli esemplari topotipo sono stati localizzati nella Collezione Bavarese di Stato per Paleontologia e Geologia a Monaco, in Germania, che furono collocati lì nel 1966 dalla Giordania e probabilmente rappresentano elementi aggiuntivi dell'esemplare olotipo, tra cui frammenti di due vertebre cervicali, un arco neurale, un femore sinistro, un radio? e un IV metacarpale e altri frammenti indeterminati.[3]

Note

- Harrell, T. Lynn Jr.; Gibson, Michael A.; Langston, Wann Jr. (2016). "A cervical vertebra of Arambourgiania philadelphiae (Pterosauria, Azhdarchidae) from the Late Campanian micaceous facies of the Coon Creek Formation in McNairy County, Tennessee, USA" Bull. Alabama Mus. Nat. Hist. 33:94–103

- Pereda-Suberbiola, Xabier; Bardet, N., Jouve, S., Iarochène, M., Bouya, B., and Amaghzaz, M. (2003). "A new azhdarchid pterosaur from the Late Cretaceous phosphates of Morocco". In: Buffetaut, E., and Mazin, J.-M. (eds.). Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs. Geological Society of London, Special Publications, 217. p.87

- (EN) David M. Martill e Markus Moser, Topotype specimens probably attributable to the giant azhdarchid pterosaur Arambourgiania philadelphiae (Arambourg 1959), in Geological Society, London, Special Publications, vol. 455, n. 1, 2018, pp. 159–169, DOI:10.1144/SP455.6, ISSN 0305-8719.

Bibliografia

- Arambourg, C. (1959). "Titanopteryx philadelphiae nov. gen., nov. sp. Ptérosaurien géant." Notes Mém. Moyen-Orient, 7: 229–234

- Frey, E. & Martill, D.M. (1996). "A reappraisal of Arambourgiania (Pterosauria, Pterodactyloidea): One of the world's largest flying animals." N.Jb.Geol.Paläont.Abh., 199(2): 221-247

- Martill, D.M., E. Frey, R.M. Sadaqah & H.N. Khoury (1998). "Discovery of the holotype of the giant pterosaur Titanopteryx philadelphiae Arambourg 1959, and the status of Arambourgiania and Quetzalcoatlus." Neues Jahrbuch fur Geologie und Paläontologie, Abh. 207(1): 57-76

- Nesov, L.A., Kanznyshkina, L.F., and Cherepanov, G.O. (1987). "Dinosaurs, crocodiles and other archosaurs from the Late mesozoic of central Asia and their place in ecosystems." Abstracts of the 33rd session of the All-Union Palaeontological Society, Leningrad, pp. 46–47. [In Russian]

- Steel, L., D.M. Martill., J. Kirk, A. Anders, R.F. Loveridge, E. Frey, and J.G. Martin (1997). "Arambourgiania philadelphiae: giant wings in small halls." The Geological Curator, 6(8): 305-313

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Arambourgiania

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Arambourgiania Wikispecies contiene informazioni su Arambourgiania

Wikispecies contiene informazioni su Arambourgiania

Collegamenti esterni

- (EN) Arambourgiania, su Fossilworks.org.

На других языках

[fr] Arambourgiania

Arambourgiania philadelphiae- [it] Arambourgiania

[ru] Арамбургиана

Арамбургиана[2] (лат. Arambourgiania) — род птерозавров из верхнемеловой эпохи (маастрихтский век) Иордании[3]. Был самым крупным представителем своего семейства.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии