bio.wikisort.org - Animal

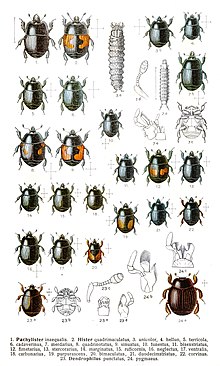

Les Histeridae, Histeridés en français, sont une famille d'insectes coléoptères. Leur répartition couvre l'ensemble du monde. Plus de 4 200 espèces ont d'ores et déjà été décrites dans cette famille comprenant notamment les histers (ou escarbots)[1] du genre Hister. Ces Polyphages se distinguent notamment par des antennes en massue coudées et de courts élytres qui ne recouvrent que cinq des sept tergites de l'abdomen. Ce sont des prédateurs, essentiellement nocturnes, qui feignent la mort en cas de danger. Ces insectes se sont avérés utiles en médecine légale pour aider à évaluer le moment d'un décès en milieux non humanisés (crime, découverte d'un cadavre à la suite d'une disparition, accident sans témoin). Ils sont aussi particulièrement appréciés en agriculture, dans le contrôle des insectes ravageurs, particulièrement des insectes coprophages et de la mouche domestique. Certaines espèces sont cannibales et doivent donc être séparées dans le cadre de leur élevage en captivité. Leur étude s'appelle l'histéridologie.

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Arthropoda |

| Sous-embr. | Hexapoda |

| Classe | Insecta |

| Sous-classe | Pterygota |

| Infra-classe | Neoptera |

| Super-ordre | Endopterygota |

| Ordre | Coleoptera |

| Sous-ordre | Polyphaga |

| Infra-ordre | Staphyliniformia |

| Super-famille | Histeroidea |

Famille

Gyllenhal, 1808

Vocabulaire

Dénominations

- Nom scientifique valide : Histeridae Gyllenhal, 1808

- Noms vulgaires (vulgarisation scientifique) recommandés ou typiques en français : les histers[2],[3],[4] ou Histeridés[5]

- Autres noms vulgaires ou noms vernaculaires (langage courant) pouvant désigner éventuellement d'autres espèces : escarbots luisants [6] ou, d'une manière encore plus expressive: « escarbots miroitants » ou plus simplement escarbot. En anglais ils sont connus sous le nom de clown beetles (insectes clown).

Étymologie

Le poète romain Juvénal aurait utilisé le mot « hister » pour désigner un personnage simple, modeste mais sale, malpropre ce qui ferait évidemment penser aux milieux (fumiers, détritus, excréments, cadavres...) fréquentés par beaucoup d'espèces de cette famille et tout particulièrement par celles du genre Hister Linnaeus.. D'après une autre théorie le mot « hister » signifierait en latin « acteur » et évoquerait la faculté des Histeridae à s'immobiliser dès qu'ils sont inquiétés en rentrant pattes et antennes et même en se laissant choir lorsqu'ils sont perchés (Hister helluo chassant les larves d'Agelastica alni (Coleoptera: Chrysomelidae) sur les feuilles d'Aulnes ou Saprinus virescens sur les cressons cultivés ou sauvages (Nasturtium officinale) poursuivant des larves de Phaedon (Coleoptera: Chrysomelidae). Ce simulacre de mort serait digne d'un acteur[7]. Certaines espèces, bariolées de taches rouges pourraient aussi faire penser à des déguisements.

L'étude de ces coléoptères s'appelle l'histéridologie. Un entomologiste spécialisé dans l'étude de la famille des Histeridae est un histéridologue ou histéridologiste. Ce mot a été créé en 1984 par l'entomologiste français Yves Gomy[8],[9].

Caractères morphologiques

Adultes

Les Histeridae possèdent un faciès habituel très caractéristique : taille de 0,5 mm à 25 mm; téguments fortement sclérifiés (à chitine épaisse), généralement noir et brillant ; corps de forme compacte, ovale, cylindrique ou encore très aplatie et rectangulaire suivant les adaptations aux milieux de vie ; les antennes de l'insecte sont coudées (= géniculées) de 11 articles avec une massue antennaire de 3 articles souvent soudés ; pattes courtes, tibias généralement aplatis, les antérieurs dentés ou épineux; formule tarsale 5.5.5 ou 5.5.4. ; tête, antennes et pattes pouvant se replier et s'accoler sous le corps ; prosternum généralement en forme de carêne ; cavités méso et métacoxales largement séparées ; élytres tronqués à l'apex, laissant à découvert les 2 derniers tergites abdominaux (propygidium et pygidium) ou le dernier seulement chez quelques genres ; surface élytrale lisse, ponctuée, striée ou encore avec des côtes ou des tubercules; abdomen montrant 5 sternites[10].

Larves

Les larves sont allongées, sub-cylindriques, de couleur claire, avec la tête et le thorax sclérotisés et plus foncés. Les pièces buccales sont prognathes. L'abdomen compte neuf segments, le dixième étant absent ou petit et ventral.

Les Histeridae, qu'ils soient adultes ou au stade larvaire, sont des prédateurs voraces et cannibales. L'étude in vivo de leurs premiers stades et des métamorphoses, de l'œuf à l'imago, est donc très difficile et peu de larves d'espèces de cette famille de Coléoptères ont été observées et décrites. Les descriptions du XIXe[11] sont insuffisantes. De gros progrès ont été réalisés au XXe[12], mais il faut attendre le XXIe et les développements de la microscopie électronique à balayage (MEB) pour que soient posées les bases de la morphologie larvaire des Histeridae, avec l'étude précise de la chétotaxie[13]. Encore au début du XXIe, sur plus de 4 250 espèces d'Histeridae connues, à peine une dizaine de larves ont été décrites d'une manière satisfaisante[14],[15],[16],[17].

Écologie et comportement

Mœurs d'accouplement

Des comportements, très particuliers, de parade nuptiale chez certaines espèces d'Histeridae ont été observés dès 1935 [18]. Actuellement ces observations ne concernent qu'à peine une dizaine d'espèces dans les sous-familles des Histerinae et des Saprininae : le mâle, en général plus petit que la femelle, se saisit, à l'aide de ses mandibules, de l'un des quatre tibias, intermédiaires ou postérieurs, de la femelle et ne lâche sa prise qu'à la fin de l'accouplement[19],[20],[21],[22].

Données écologiques et adaptations aux milieux

Les Histeridae (adultes et larves) sont des prédateurs d'œufs et de larves d'autres insectes. Beaucoup de micro-Histeridae (Acritini, Bacaniini...) sont probablement mycophages se nourrissant d'hyles et de spores de moisissures. [23] Ils ont colonisé à peu près tous les milieux connus à l'exception du milieu aquatique. Certaines espèces sont maintenant élevées et utilisées en agriculture dans le cadre de la lutte biologique contre des ravageurs de denrées emmagasinées (Charançons et Bruchinae par exemple). Ces spécialisations trophiques ont entraîné aussi diverses adaptations morphologiques[24].

Dans cette famille on distingue principalement[10],[24],[25],[26] :

Les coprophiles

Beaucoup d'espèces, par exemple des genres Hister , Saprinus, Euspilotus ou Abraeus, vivent dans, et sous, les excréments de toute nature où elles se nourrissent principalement des larves et pupes de Diptères (asticots) aux différents stades de leur développement.

Les saprophiles

Ils peuvent être abondants et se nourrissent aussi des asticots grouillant sous les cadavres. Ce sont des nettoyeurs indispensables à l'équilibre naturel. La présence de certaines de ces espèces est utilisée en entomologie forensique pour aider à dater l'événement ayant occasionné la mort d'une personne (cf infra).

Les détriticoles

Souvent de très petites espèces (micro-Histeridae) appartenant aux genres Acritus et Bacanius entre autres, se rencontrent dans les matières végétales en décomposition, les détritus divers, les litières forestières ou l'humus accumulé sous les écorces des arbres morts ou les cavités d'arbres. Certaines espèces détriticoles peuvent aussi être associées aux fourmilières (Acritodes, Acritus, Coelocraera...) et se trouvent dans les cônes de déjection riches en restes d'arthropodes ayant servi de nourriture aux fourmis (fourmi Magnan et fourmis « cadavres » en Afrique, Atta et Eciton en Amérique). D'autres encore, appelés « halophiles » (genre Halacritus) se tiennent parfois en nombre sur les plages battues par les marées, sous les laisses de mer et les paquets d'algues des niveaux (liserés) intermédiaires (milieux ni déjà trop secs ni en contact direct avec l'eau de mer). Enfin, certaines espèces (Hister) vivent dans les champignons en décomposition ou les fruits pourris tombés à terre (Omalodes).

Les sabulicoles

Ces Histérides (Hypocaccus, Xenonychus...) vivent ensablés au pied des plantes dunaires des zones semi-désertiques ou des rivages marins ou fluviaux. Elles ont développé des adaptations au mode de vie fouisseur (tibias antérieurs élargis et pilosité abondante par exemple) et se nourrissent des larves d'arthropodes présentes dans ce milieu.

Les corticoles

Ils appartiennent au groupe des Coléoptères dits saproxyliques [27] et vivent sous les écorces de troncs et de branches d'arbres morts ou malades aux dépens des larves d'autres insectes du même milieu ou des moisissures et autres champignons lignicoles. Certains ont développé des formes adaptées à ce milieu et sont très aplatis et quadrangulaires (Hololepta, Platysoma, Platylister, Apobletodes, Paromalus, etc.) d'autres sont très petits (1 mm) et plus ou moins convexes ou même globuleux (Acritus, Bacanius, Eubrachium...). Parmi les corticoles se trouvent aussi des genres prédateurs d'insectes xylophages (Teretrius, Tryponaeus...) qui ont développé un corps cylindrique ressemblant à celui de leurs proies (Scolytes, Bostrichidae ou autres Buprestidae).

Les nidicoles et pholéophiles

Les nidicoles vivent dans les nids épigés d'oiseaux et de mammifères (Gnathoncus), les pholéophiles (dérivé du grec phôleos = caverne, retraite) qui vivent dans les terriers et excavations de vertébrés terrestres (Onthophilus, Pholioxenus...). On distingue dans cette faune : 1) des pholéoxènes, hôtes accidentels ; 2) des pholéophiles, qui vivent dans les terriers, mais que l’on rencontre aussi à l’extérieur ; 3) des pholéobies, dont l’entier développement s’accomplit à l’intérieur du terrier[28]. On peut rattacher aux pholéophiles les espèces d'Histéridés (faux cavernicoles) qui vivent dans le guano des Chauve-souris, accumulé dans les grottes.

Les endogés

Les endogés sont de petites espèces troglobies aveugles ou microphtalmes (avec des yeux atrophiés) (Spelaeacritus, Spelaeabraeus, Sardulus, Troglobacanius...) qui vivent en milieu cavernicole et ont développé les adaptations propres à cet environnement : réduction ou disparition des ailes (microptère ou aptère), réduction ou disparition des yeux (microphtalme ou aveugle), dépigmentation...

Les myrmécophiles et termitophiles

Les fourmilières et termitières abritent de nombreuses espèces d'Histeridae myrmécophiles (genres Haeterius, Sternocoelis, Satrapes, Mesynodites ou Paratropus...) souvent adaptées spécifiquement à un hôte particulier. Certaines sont combattues par les fourmis mais d'autres possèdent des glandes dont les sécrétions sont appréciées. Leur coloration est brune ou rougeâtre et leurs pattes peuvent être très allongées, les faisant ressembler à leurs hôtes. Ils possèdent souvent une très forte pilosité. Les genres myrmécophiles sont souvent monospécifiques, en raison d'adaptations symbiotiques spectaculaires et originales, et leurs affinités phylogénétiques restent inconnues.

Évolution

Cette famille est ancienne, puisqu'elle existait déjà au Cénozoïque (Burdigalien du Miocène inférieur) il y a environ 20 Ma à partir d'individus retrouvés dans l'ambre de Saint-Domingue[29]. Dans l'état actuel de nos connaissances, le plus ancien fossile connu d'Histeridae proviendrait du Mésozoïque (Crétacé), époque d'un spécimen retrouvé dans l'ambre de Birmanie il y a près de 100 Ma[30],[31].

Taxinomie

Cette famille a été décrite pour la première fois en 1808 par l'entomologiste suédois Leonard Gyllenhaal (1752-1840).

Environ 4 250 espèces ont d'ores et déjà été décrites dans cette famille[32].

Liste de sous-familles

Au début du XXIe, cette famille se décompose en 11 sous-familles dont les affinités phylogénétiques ont été étudiées en 2002[33] et qui peuvent se résumer, pour les Histeridae par le cladogramme suivant :

- Abraeinae (MacLeay, 1819)

- Chlamydopsinae (Bickhardt, 1914)

- Dendrophilinae (Reitter, 1909)

- Hetaeriinae (Marseul, 1857)

- Histerinae (Gyllenhal, 1808)

- Niponiinae (Fowler, 1912)

- Onthophilinae (MacLeay, 1819)

- Saprininae (Blanchard, 1845)

- Tribalinae (Bickhardt, 1914)

- Tripeticinae (Bickhardt, 1914)

- Trypanaeinae (Marseul, 1857)

Liste de genres

Selon Catalogue of Life (31 août 2014)[34] :

- genre Abaeletes

- genre Abraeomorphus

- genre Abraeus

- genre Acritodes

- genre Acritomorphus

- genre Acritus

- genre Acrolister

- genre Adelopygus

- genre Aeletes

- genre Aeletodes

- genre Aemulister

- genre Afrohister

- genre Afroprinus

- genre Afrosaprinus

- genre Afrosoma

- genre Alienister

- genre Alienocacculus

- genre Alienodites

- genre Alloiodites

- genre Althanus

- genre Amiculus

- genre Ammostyphrus

- genre Anaglymma

- genre Anapleus

- genre Anasynodites

- genre Aneuterapus

- genre Anophtaeletes

- genre Antongilus

- genre Aphanister

- genre Aphelosternus

- genre Apobletes

- genre Apobletodes

- genre Arbolister

- genre Aristomorphus

- genre Aristonister

- genre Aritaerius

- genre Asiaster

- genre Asolenus

- genre Aspidolister

- genre Asterix

- genre Atholus

- genre Athomalus

- genre Atribalus

- genre Attalister

- genre Aulacosternus

- genre Australanius

- genre Australomalus

- genre Axelinus

- genre Bacaniomorphus

- genre Bacanius

- genre Baconia

- genre Barbarus

- genre Bastactister

- genre Blypotehus

- genre Brasilister

- genre Bruchodites

- genre Cachexia

- genre Caenolister

- genre Caerosternus

- genre Campylorhabdus

- genre Canarinus

- genre Carcinops

- genre Catacraerus

- genre Ceratohister

- genre Chaetabraeus

- genre Chaetobacanius

- genre Chalcionellus

- genre Chalcurgus

- genre Cheilister

- genre Chelonarhister

- genre Chelonosternus

- genre Chelyocephalus

- genre Chelyoxenus

- genre Chivaenius

- genre Chlamydonia

- genre Chlamydopsis

- genre Chrysetaerius

- genre Clientister

- genre Coelister

- genre Coelocraera

- genre Colonides

- genre Conchita

- genre Contipus

- genre Convivister

- genre Coomanister

- genre Coproxenus

- genre Coptosternus

- genre Coptotrophis

- genre Corticalinus

- genre Cossyphodister

- genre Cryptomalus

- genre Ctenophilothis

- genre Cyclechinus

- genre Cyclobacanius

- genre Cylindrolister

- genre Cylistosoma

- genre Cypturus

- genre Dahlgrenius

- genre Daitrosister

- genre Daptesister

- genre Degallierister

- genre Dendrophilus

- genre Desbordesia

- genre Diabletes

- genre Diister

- genre Dimalus

- genre Diplostix

- genre Discoscelis

- genre Dolicholister

- genre Eblisia

- genre Ebonius

- genre Ecclisister

- genre Ectatommiphila

- genre Enicosoma

- genre Eopachylopus

- genre Epiechinus

- genre Epierus

- genre Epiglyptus

- genre Epitoxasia

- genre Epitoxus

- genre Epuraeosoma

- genre Eremosaprinus

- genre Eretmotus

- genre Errabundus

- genre Eubrachium

- genre Euclasea

- genre Eucurtia

- genre Eucurtiopsis

- genre Eudiplister

- genre Eugrammicus

- genre Eulomalus

- genre Eurosoma

- genre Eurylister

- genre Eurysister

- genre Euspilotus

- genre Eutriptus

- genre Euxenister

- genre Exaesiopus

- genre Exorhabdus

- genre Exosternus

- genre Exotoxus

- genre Fistulaster

- genre Geminorhabdus

- genre Geocolus

- genre Geomysaprinus

- genre Ghanister

- genre Globodiplostix

- genre Glymma

- genre Glyptosister

- genre Gnathoncus

- genre Gomyopsis

- genre Gomyoscelis

- genre Grammopeplus

- genre Guianahister

- genre Haeterius

- genre Halacritus

- genre Helavadites

- genre Hemicolonides

- genre Hesperodromus

- genre Hetaeriobius

- genre Hetaeriodes

- genre Hetaeriomorphus

- genre Heudister

- genre Hindophelister

- genre Hippeutister

- genre Hister

- genre Hololepta

- genre Homalopygus

- genre Hubenthalia

- genre Hypobletus

- genre Hypocacculus

- genre Hypocaccus

- genre Iarina

- genre Iberacritus

- genre Idister

- genre Idolia

- genre Iliotona

- genre Indodiplostix

- genre Iugulister

- genre Kanaarister

- genre Kanakopsis

- genre Kaszabister

- genre Kissister

- genre Kleptisister

- genre Lactholister

- genre Latinolister

- genre Latronister

- genre Lemurinius

- genre Leptosister

- genre Lewisister

- genre Liopygus

- genre Lissosternus

- genre Macrosternus

- genre Malagasyprinus

- genre Margarinotus

- genre Mascarenium

- genre Mecistostethus

- genre Megagnathos

- genre Megalocraerus

- genre Merohister

- genre Mesostrix

- genre Mesynodites

- genre Metasynodites

- genre Microlister

- genre Microsaprinus

- genre Microsynodites

- genre Microteretrius

- genre Monachister

- genre Monoplius

- genre Monotonodites

- genre Morphetaerius

- genre Murexus

- genre Mutodites

- genre Myrmetes

- genre Nagelius

- genre Nasaltus

- genre Neobacanius

- genre Neocolonides

- genre Neohister

- genre Neopachylopus

- genre Neosantalus

- genre Neoterapus

- genre Nevermannister

- genre Nicolasites

- genre Nicotikis

- genre Niponius

- genre Niposoma

- genre Nomadister

- genre Notocoelis

- genre Notodoma

- genre Notolister

- genre Notosaprinus

- genre Nunbergia

- genre Nymphister

- genre Omalodes

- genre Omotropis

- genre Onthophilus

- genre Opadosister

- genre Operclipygus

- genre Orectoscelis

- genre Oxysternus

- genre Pachycraerus

- genre Pachylister

- genre Pachylomalus

- genre Pachylopus

- genre Pacifister

- genre Pactolinus

- genre Panoplitellus

- genre Papuopsis

- genre Parahypocaccus

- genre Paramyrmetes

- genre Paraphilothis

- genre Parasynodites

- genre Paratropinus

- genre Paratropus

- genre Paravolvulus

- genre Parepierus

- genre Parodites

- genre Paroecister

- genre Paromalus

- genre Pelatetister

- genre Pelorurus

- genre Peploglyptus

- genre Perfidolenus

- genre Petalosoma

- genre Pheidoliphila

- genre Phelister

- genre Philothis

- genre Philoxenus

- genre Phloeolister

- genre Pholioxenus

- genre Phoxonotus

- genre Pinaxister

- genre Placodes

- genre Placodister

- genre Plaesius

- genre Plagiogramma

- genre Plagioscelis

- genre Platybletes

- genre Platyeutidium

- genre Platylister

- genre Platylomalus

- genre Platysoma

- genre Platysomatinus

- genre Plaumannister

- genre Plegaderus

- genre Pleuroleptus

- genre Probolosternus

- genre Procolonides

- genre Procoryphaeus

- genre Psalidister

- genre Pselaphister

- genre Pseudepierus

- genre Pseudister

- genre Psiloscelis

- genre Pterotister

- genre Pulvinister

- genre Pygocoelis

- genre Quasimodopsis

- genre Quassarus

- genre Reichardtia

- genre Reichardtiolus

- genre Reichenspergerites

- genre Renclasea

- genre Reninoides

- genre Reninopsis

- genre Reninus

- genre Rhypochares

- genre Sabahister

- genre Santalus

- genre Saprinillus

- genre Saprinodes

- genre Saprinus

- genre Sarandibrinus

- genre Sardulus

- genre Satrapes

- genre Satrapister

- genre Scaphidister

- genre Scapicoelis

- genre Scapolister

- genre Scapomegas

- genre Sculptura

- genre Seitzister

- genre Sibelia

- genre Sigillum

- genre Silinus

- genre Sitalia

- genre Spathochus

- genre Spelaeabraeus

- genre Spelaeacritus

- genre Sphaericosoma

- genre Sphyracus

- genre Spilodiscus

- genre Sternocoelis

- genre Sternocoelopsis

- genre Sternoglyphus

- genre Stictostix

- genre Styphrus

- genre Sunilis

- genre Symphilister

- genre Synetister

- genre Synoditinus

- genre Synoditulus

- genre Tarsilister

- genre Teinotarsus

- genre Terametopon

- genre Terapus

- genre Teratolister

- genre Teratosoma

- genre Teretriopsis

- genre Teretriosoma

- genre Teretrius

- genre Termitolister

- genre Termitoxenus

- genre Thaumataerius

- genre Therondus

- genre Theropatina

- genre Thoraxister

- genre Tineatrix

- genre Tomogenius

- genre Tribalasia

- genre Tribalister

- genre Triballodes

- genre Tribalus

- genre Trichoreninus

- genre Troglobacanius

- genre Troglosternus

- genre Trypanaeus

- genre Trypeticus

- genre Trypobius

- genre Trypolister

- genre Tubulister

- genre Turanostyphrus

- genre Tylois

- genre Ulkeopsis

- genre Ulkeus

- genre Voratister

- genre Vuattuoxinus

- genre Wasmannister

- genre Xenister

- genre Xenonychus

- genre Xenophilothis

- genre Xenosternus

- genre Xerosaprinus

- genre Xestipyge

- genre Xiphonotus

- genre Xylonaeus

- genre Yarmister

- genre Zabromorphus

- genre Zorius

Utilisation par l'homme

Lutte biologique

La lutte biologique consiste à contrôler l'accroissement du nombre des insectes nuisibles aux cultures ou aux denrées emmagasinées, par l'introduction de parasites et de prédateurs de ces indésirables. Les Coléoptères les plus connus employés dans la lutte biologique sont les Coccinellidae, mais certaines espèces d'Histeridae sont aussi élevées spécialement dans ce but et introduites, souvent avec succès, dans diverses régions touchées par des fléaux agricoles. Ainsi Plaesius javanus Erichson, 1834, originaire de Java, a été introduite à Taïwan, aux Fidji, à Haïti, à l'île Maurice, à Trinidad (Trinité-et-Tobago) et à la Jamaïque pour lutter contre le charançon du bananier (Cosmopolites sordidus Germ). Nasaltus chinensis (Quensel) fut introduite dans le Pacifique Sud pour lutter contre la Mouche domestique (Musca domestica L.) et contre Oryctes rhinoceros L., dangereux parasite des cocotiers. D'autres espèces d'Histeridae: Hololepta (s.str.) humilis Paykull, Hololepta (Leionota) quadridentata (Olivier) et Placodes ebeninus Lewis ont été également introduites dans cette région contre ce fléau[35]. Il arrive aussi que des introductions échouent : le Département de l'Agriculture de l'île Maurice procéda, en 1950 à un premier lâché de 335 exemplaires de Nasaltus chinensis (Quensel), suivi d'un second lâché de 1 025 exemplaires en 1953 pour lutter contre les Diptères des genres Musca et Stomoxys. Aucune capture de cette espèce n'a été signalée depuis[36]. Dans d'autres cas, heureusement, la réussite est spectaculaire comme celle du Teretrius (Neotepetrius) nigrescens Lewis, espèce originaire du Mexique, élevée et introduite en quantité en Afrique occidentale par l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) pour lutter contre les dégâts occasionnés dans les greniers indigènes par Prostephanus truncatus et Sitophilus zeamais [37].

Entomologie légale

L'entomologie légale, médico-criminelle ou forensique englobe l'ensemble des inter-actions entre les insectes et la justice [38]. Cette discipline est surtout consacrée à l'étude des insectes dits nécrophages (dont les Histeridae font partie par extension) pour l'estimation du délai post-mortem. Elle s'appuie sur l'étude des insectes colonisateurs et sur un principe de succession chronologique des différentes espèces au cours de l'altération cadavérique [39]. Cette succession est qualifiée d'« escouades de la mort » par Jean Pierre Mégnin[40] et ses travaux démontrent que sous les latitudes européennes, elle commence durant les deux premiers mois par la venue des Diptères des familles Calliphoridae, Muscidae et Sarcophagidae (première et seconde escouades). Les premiers Coléoptères (Dermestidae et Cleridae) font partie des troisième et quatrième escouades à partir du troisième mois de décomposition. Les Histeridae (avec, entre autres Margarinotus (Ptomister) striola succicola en milieu forestier) appartiennent à la cinquième escouade et interviennent dès le quatrième mois avec les Silphidae, etc.. Cependant, cette horlogerie n'est pas aussi fine que le prétend Mégnin à son époque et les études des années 2000 démontrent une grande plasticité de l'écologie de ces groupes[41]

Arts graphiques

Cette famille de Coléoptères est essentiellement constituée de petites espèces noires, peu spectaculaires et vivant, de surcroit, dans des milieux peu « fréquentables ». On peut donc comprendre qu'elle n'ait guère inspiré les artistes. Pourtant, deux espèces au moins, aux élytres ornés de taches rouges ont suscité l'intérêt d'un graveur pour l'édition d'un timbre-poste allemand représentant Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus (Schrank, 1781) et d'un graffeur pour une œuvre très réaliste permettant le nommer l'espèce représentée (Hister illigeri illigeri Duftschmid, 1805). Ce travail, éphémère par essence, est aujourd'hui détruit[42].

L'histéridologie

Peu nombreux, un peu plus d'une trentaine au XXIe (professionnels et amateurs réunis), les histéridologues correspondent entre eux et forment un « club » informel d'entomologistes. Ils organisent périodiquement des congrès internationaux (cf infra) pour échanger sur les progrès de l'histéridologie, faire le bilan des recherches en cours et élaborer des projets communs. La littérature entomologique anglo-saxonne emploie le mot histeridologist[43],[44],[45],[46],[47]. En France et dans les pays francophones, les deux mots peuvent être employés.

Les grands histéridologues depuis Carl von Linné

Parmi les grands prédécesseurs de ce groupe, on peut citer Sylvain Auguste de Marseul, Albert de Cooman (1880-1967), Jean Thérond (1899-1987), Victor Auzat, Henry Desbordes[48] pour la France, Axel Reichardt et Oleg Leonidovitch Kryjanovski[49] (1918-1997) pour la Russie, Gunnar Dahlgren (1913-1992) pour la Suède, John Eatton LeConte, John Lawrence LeConte, George Henry Horn (1840-1897) et Rupert L. Wenzel (1915-2006) pour les États-Unis, Edmund Reitter pour l'Autriche, H. Bickhardt, Wilhelm Ferdinand Erichson et J. Schmidt pour l'Allemagne, Giuseppe Müller (1880-1964) pour l'Italie, Takehiko Nakane (1920-1999) pour le Japon et George Lewis (1839-1926) pour le Royaume-Uni.

- Portraits de grands anciens de l'Histéridologie

- Sylvain Auguste de Marseul

- Victor Auzat

- Henry Desbordes

- John Eatton LeConte.

- John Lawrence Le Conte

Wilhelm Ferdinand Erichson

Wilhelm Ferdinand Erichson- Edmund Reitter

- Portrait de George LEWIS

- Portrait de J. Schmidt.

Les congrès d'Histéridologie

Depuis 1999 cinq congrès d'Histéridologie ont été organisés :

- The First World Histeridology Congress le samedi à Varsovie (Pologne). Organisé par Slawomir Mazur, il regroupait quatre participants : Oldrich Kapler (République Tchèque), Slawomir Mazur (Pologne), Masahiro Ôhara (Japon) et Fabio Penati (Italie).

- Le second Congrès mondial d'Histéridologie le dimanche au lieu-dit La Chaume d'Alluy, près de Châtillon-en-Bazois (Nièvre)(France). Organisé par Piet Kanaar, il regroupait 6 participants : Gerardo Arriagada (Chili), Yves Gomy (France), Piet Kanaar (Pays-Bas), Fabio Penati (Italie), Thomas Théry (France) et Pierpaolo Vienna (Italie).

- Le troisième Congrès mondial d'Histéridologie le à Paris (France). Organisé par Nicolas Degallier, il regroupait 6 participants : Michael S. Caterino (États-Unis), Nicolas Degallier (France), Yves Gomy (France), Fabio Penati (Italie), Thomas Théry (France) et Alexey K. Tishechkin (États-Unis).

- The Fourth World Congress of Histeridology du 19 au à Santa Barbara (Californie) (États-Unis). Organisé par Michael S. Caterino et Alexey K. Tishechkin, il regroupait 7 participants : Michael S. Caterino (États-Unis), Nicolas Degallier (France), Yves Gomy (France), Slawomir Mazur (Pologne), Alexey K. Tishechkin (États-Unis), David S. Verity (États-Unis) et William B. Warner (États-Unis).

- Cinquième Congrès mondial d'Histéridologie du 7 au , à Paris (France). Il regroupait 7 participants : Nicolas Degallier (France), Yves Gomy (France), Piet Kanaar (Pays-Bas), Peter W. Kovarik (Etats-Unis), Tomas Lackner (République Slovaque), Mathieu Lagarde (France) et Maximilien Lambert (France).

Les comptes-rendus de ces congrès ont été publiés (voir bibliographie).

Bibliographie (Historique des congrès et biographies d'histéridologues)

- Yves Gomy (1987).- Albert de Cooman (1880-1967) ou le double apostolat. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S), 4 (2):181-194.

- Yves Gomy (1987).- Jean Thérond (1899-1987) ou la fin d'une ambassade. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S), 4(3):265-280.

- Yves Gomy (1994).- Gunnar Dahlgren (1913-1992) ou la discrétion et l'efficacité. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S), 11(2): 123-131.

- Yves Gomy (1995).- Victor Auzat (1865-1939) ou l'œuvre inachevée. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S), 12(1): 3-15.

- Yves Gomy (1998).- Henry Desbordes (1856-1940) ou la dignité des convenances. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.), 15 (2): 105-123.

- Yves Gomy (2002).- Oleg Leonidovitch Kryzhanovskij (1918-1997) ou l'honneur des camarades. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S), 19(4):349-360.

- Yves Gomy (2004).- Second congrès mondial d'histéridologie.- Naturalista Valtellinese.- Atti Mus.Civ.Stor.Nat.Morbegno,15: 105-111.

- Degallier (N.), Gomy (Y.), Penati (F.), Caterino (M.), Théry (T.) et Tishechkin (A.), 2012.- Troisième congrès mondial d'Histéridologie à Paris, le 3 septembre 2010. Le Coléoptériste, 14 (3): 199-203.

- Caterino (M.S), Degallier (N.), Gomy (Y.), Tishechkin (A.K.) et Mazur (S.), 2013. Quatrième Congrès Mondial d'Histéridologie, Santa Barbara, CA, USA, . Le Coléoptériste, 16 (1):43-45.

- Yves Gomy (2014).- Rupert L. Wenzel (1915-2006) ou l'isolationnisme yanqui. Le Coléoptériste, 17 (1): 50-56.

- Lagarde (M.), Degallier (N.), Gomy (Y.), Kanaar (P.), Kovarik (P.W.), Lackner (T.), Lambert (M) (2020). Cinquième Congrès mondial d'Histéridologie 7-, Paris (France) (Coleoptera, Histeridae). Le Coléoptériste, 23 (1): 25-30.

- Yves Gomy & Tomas Lackner (2021).- Pieter Kanaar ( - ) ou la responsabilité du choix. L'Entomologiste, 77 (3): 189-199.

Notes et références

- Degallier (N.) et Gomy (Y.), 2018.- Contribution à la connaissance des escarbots afro-tropicaux du genre Chaetabraeus Portevin, 1929 (Insecta, Coleoptera, Histeridae, Abraeinae). Faunitaxys, 6 (8): 1-40.

- Bory de Saint-Vincent (J.-B.G.M.), 1825.- Dictionnaire classique d'histoire naturelle. Tome 8, page 264.

- Audouin (J.V.) et Brullé (A.), 1837.- Histoire naturelle des Insectes, traitant de leur organisation et de leurs mœurs en général et comprenant leur classification et la description des espèces. A Paris chez D. Pillot, Editeur.

- Nom en français d'après le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française.

- Meyer C., ed. sc., 2015, Dictionnaire des Sciences Animales. [lire en ligne]. Montpellier, France, Cirad. [12/05/2015].

- Fabre (J.-H.) Souvenirs entomologiques. Etudes sur l'instinct et les mœurs des Insectes (II) sixième à dixième série. VIe série, VII, page 67. Collection Bouquins Robert Laffont Editeur (1989).

- Dictionary of word roots and combining forms compiled from the Greek, Latin, and other languages, with special reference to biological terms and scientific names. Mountain View, Calif: Mayfield Pub. Co., 1988.

- Gomy (Y.), 1984.- Essai de révision des Chaetabraeus orientaux (Coleoptera, Histeridae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.), 1 (4): 384 (note infra-paginale).

- Vincent (R.), 2010.- Histeridae. Catalogue des Coléoptères du département de la Saône-et-Loire (F-71), vol. 2. Supplément hors-série au n° 154 (2009) de la revue trimestrielle Terre-Vive, page 37. (SEMINA, Société d'étude du milieu naturel en Mâconnais).

- Degallier (N.) et Gomy (Y.) Caractères généraux et techniques de récolte des Coléoptères Histeridae. L'Entomologiste, 39 (1): 9-17, 1983.

- Perris (E.), 1877.- Larves de Coléoptères. Annales de la Société linnéenne de Lyon, XXII (1876), Paris (1977).

- Lindner (W.), 1967.- Ökologie und Larvalbiologie einheimischer Histeriden. Z.Morph. Ökol. Tiere, 59: 341-380.

- Kovarik (Peter W.) & Passoa (S.), 1993.- Chaetotaxy of Larval Histeridae (Coleoptera: Hydrophiloidea) Based on a Description of Onthophilus nodatus LeConte. Ann. Entomol. Soc. Am. 86 (5): 560-576.

- Gomy (Y.) et Perreau (M.), 2001.- Les Histeridae (Coleoptera) commensaux du Spheniscus demersus (L., 1758) (Manchot du Cap) sur l'île de Dassen (République d'Afrique du Sud). Annales de la Société entomologique de France (N.S.), 37 (3): 323-340.

- Caterino (Michael S.) & Tishechkin (Alexey K.), 2006.- DNA identification and morphological description of the first confirmed larvae of Hetaeriinae (Coleoptera: Histeridae). Systematic Entomology, 31: 405-418.

- Gomy (Y.) et Orousset (J.), 2007.- Description de la larve de Aeletes atomarius (Aubé, 1842) (Coleoptera, Histeridae). Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 76 (7-8): 183-190.

- Risser (S.), 2010.- La larve de Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 1775): description et stades larvaires (Coleoptera, Histeridae). L'Entomologiste, 66 (4): 185-192.

- Brunier (B. de), 1935.- Note biologique : Fiançailles dHister'. Revue française d'Entomologie, II (2): 87-88.

- Ôhara (M.), 1990.- Diversity in habitats anf form of histerid beetles. Insectarium, 27 (2): 4-12 (en japonais).

- Kovarik (P.W.) & Caterino (M.S.), 2006.- Histeridae. In Handbook of Zoology IV (38). Berlin, New York, Walter de Gruyter, 190-222.

- Gomy (Y.), 2007.- Bizarre, bizarre... Vous avez dit bizarre ? (Coleoptera, Histeridae). L'Entomologiste, 63 (4): 207-210.

- Degallier (N.) et Gomy (Y.), 2016.- Mœurs nuptiales chez Baeckmanniolus dimidiatus dimidiatus (Illiger, 1807) (Coleoptera, Histeridae, Saprininae). L'Entomologiste, 72 (3): 197-201.

- Gomy (Y.) et Warner (W.B.), 2013. Arizonacritus talayesvai, nouveau genre et nouvelle espèce des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique (Coleoptera, Histeridae). Bulletin de la Société entomologique de France, 118 (1): 79–85.

- Kovarik (Peter W.) and Caterino (Michael S.), 2001.- Histeridae, in Ross H. Arnett, Jr. and Michael C. Thomas, American Beetles (CRC Press, 2001), vol. 1.

- Mazur (S.), 2005.- Ecology and habitats of Histeridae. Proceedings on Taxonomy and Faunistics of Beetles (Coleoptera) dedicated to the 100th birthday of the Latvian entomologist Mihails Stiprais (1905-1990), pp. 29-36.

- Gomy (Y.), 2010 – Les Histeridae : des Coléoptères qui se méritent ! in - Vincent R., 2010 (2009). – Catalogue des Coléoptères du département de Saône-et-Loire (F-71). Complété par des recherches muséologiques, biographiques et bibliographiques sur les entomologistes bourguignons et leurs Associations (1850-2009). Vol. II.- /Histeridae./ Supplément HS au n° 154 de la revue trimestrielle Terre Vive. Société d’études du milieu naturel en mâconnais, Semina Mâcon, 144 p. + 1 p.

- Bouget (C.), Brustel (H.), Noblecourt (T.) et Zagatti (P.), 2019.- Les Coléoptères saproxyliques de France. Catalogue écologique illustré. Collection Patrimoines naturels. Publications scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle.738 pages.

- Grande Encyclopédie Larousse. Edition 1971-1976. Article: Coléoptères, page 3328.

- Chatzimanolis (S.), Caterino (M.S.) & Engel (M.S.), 2006.- The First Fossil of the Subfamily Trypanaeinae (Coleoptera: Histeridae): A New Species of Trypanaeus in Dominican Amber. The Coleopterist Bulletin, 60 (4): 333-340.

- (en) This Immaculately Preserved Beetle Walked with the Dinosaurs, Jennifer Frazer, Scientific American, 31 décembre 2015 (cons. le 4 janvier 2016).

- (en) Cretonthophilus tuberculatus, a remarkable new genus and species of hister beetle (Coleoptera: Histeridae) from Cretaceous Burmese amber, zootaxa.org

- (en) Mazur (S.), 2011.- A concise catalogue of the Histeridae (Insecta: Coleoptera). Warsaw University of Life Sciences - SGGW Press, 332 pp.

- Caterino (Michael S.) & Vogler (Alfried P.), 2002.- The phylogeny of the Histeroidea (Coleoptera: Staphyliniformia). Cladistic, 18: 394-415).

- Catalogue of Life Checklist, consulté le 31 août 2014

- Dumbleton (L.J.), 1957.- Parasites et prédateurs introduits dans les îles du Pacifique pour la lutte biologique contre les insectes et autres fléaux. South. Pac. Comm. Tech. Pap., 101: 1-40.

- Gomy (Y.), 1983.- Les Coléoptères Histeridae des îles Mascareignes. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 84: 269-348.

- Holst (N.) & Meikle (W.), 2003.- Teretrius nigrescens against larger grain borer Prostephanus truncatus in African maize stores: biological control at work ? Journal of Applied Ecology, 40 (2): 307-319.

- Hall (R.D.), 1990.- Medicocriminal Entomology. In: Catts E.P., & Haskell N.H., Entomology and death: a procedural guide. Joyce's Print Shop Inc., Clemson, South California, 182 p.

- Gaudry (E.), Pasquerault (T.), Chauvet (B.), Dourel (L.) et Vincent (B.), 2009.- L'entomologie légale: une identification ciblée pour une réponse adaptée. Mémoires de la Société entomologique de France, 8: 85-92.

- Mégnin (P.), 1894.- La faune des cadavres: application de l'entomologie à la médecine légale. Masson, Paris, 214 p.

- Claude Wyss et Daniel Cherix, Traité d'entomologie forensique : Les insectes sur la scène de crime, Lausanne, PPUR Presses polytechniques, , 336 p. (ISBN 978-2-88915-028-1, lire en ligne).

- Gomy (Y.), 2011.- Contribution à la connaissances des Coléograffes du Nivernais (Coleoptera et Art Péri-urbain). L'Entomologiste, 67 (6): 337-345.

- Zhou (HZ) & Yu (XD), 2003.- Rediscovery of the family Synteliidae (Coleoptera: Histeroidea) and two new species from China. The Coleopterist Bulletin, 57 (3): 265-273.

- Lackner (T.), 2010.- Review of the Palaearctic genera of Saprininae (Coleoptera: Histeridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 50 (Supplement): 254 pages.

- Mazur (S.), 2012. Hister gomyi sp. n. a new Hister-species (Coleoptera: Histeridae) from DR Congo. Baltic Journal of Entomology, 12 (2): 105-108.

- Jolivet (P.), Verma (K.K.) & Mille (C.), 2013.- New and known leafbeetles collected in Mont Panié in 2010 (Coleoptera, Chrysomelidae, Eumolpinae). Nouvelle Revue d'Entomologie, 29 (3-4): 141-154.

- Iwan (D.), Kaminski (M.J.) & Ras (M.), 2015.- Amphi-Indian Ocean Disjunction in the Trans Pacific Genus Archaeoglenes Brown (Coleoptera, Tenebrionidae: Phrenapatinae) New Taxonomic and Distributional Data. The Coleopterist Bulletin, 14 (mo4): 152-166.

- Michel Demézil, 2018.- Henry Blondet-Desbordes (1856-1940). Les amis du pays civraisien, n° 195: 18-27.

- Kryzhanovskij en translittération anglaise

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Histeridae (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Histeridae Gyllenhal, 1808 (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Histeridae (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Histeridae Gyllenhal, 1808 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Histeridae (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Histeridae (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Histeridae Gyllenhal 1808 (consulté le )

- (en) Référence uBio : Histeridae Gyllenhal, 1808 (consulté le )

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Histeridae (+ liste genres + liste espèces) (consulté le )

- Liste des histéridologues

Articles connexes

- Victor Auzat

- Henry Desbordes

- Yves Gomy

- Sylvain Auguste de Marseul

- Portail de l’histoire de la zoologie et de la botanique

- Portail de l’entomologie

На других языках

[es] Histeridae

Los histéridos (Histeridae) son una familia de coleópteros polífagos con unas 3700 especies descritas.[2] Su tamaño oscila entre 1 y 15 mm. Son básicamente depredadores de larvas de insectos.- [fr] Histeridae

[ru] Карапузики

Карапу́зики[1] (лат. Histeridae) — семейство жуков, насекомых из отряда жесткокрылых, включающее более 3500 видов. В российской фауне встречаются около 300 видов.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии