bio.wikisort.org - Исследователь

Арте́мий Макси́мович Лукашо́в [Лукашев] (1 [13] ноября 1870 года — 19 сентября 1942) — дальневосточный садовод, селекционер-мичуринец[1]. Первый селекционер плодовых культур на Дальнем Востоке[1], создатель культурных районированных сортов груш, объединённых общим названием — «лукашовка», основатель и директор первого на Дальнем Востоке плодово-ягодного питомника в Хабаровске, кандидат сельскохозяйственных наук, член общества гибридизаторов. Жил и работал в Хабаровске.

| Артемий Максимович Лукашов | |

|---|---|

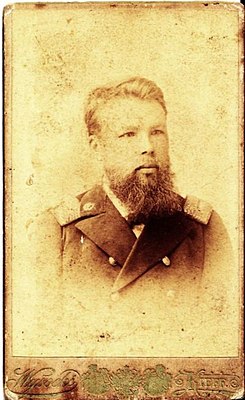

Лукашов Артемий Максимович в 1895 году | |

| Дата рождения | 1 (13) ноября 1870 |

| Место рождения |

|

| Дата смерти | 19 сентября 1942 (71 год) |

| Место смерти |

|

| Страна |

|

| Научная сфера | биология, ботаника, селекция |

| Место работы | Краевой плодово-ягодный питомник |

| Альма-матер |

|

| Учёная степень | кандидат сельскохозяйственных наук |

| Ученики | Тимошин, Серафим Иванович |

| Известен как | первый селекционер плодовых культур на Дальнем Востоке, в частности, груш-«лукашовок» |

| Награды и премии |

|

Биография

Артемий Максимович Лукашов родился 1 [13] ноября 1870 года в г. Мглине Черниговской губернии (ныне Брянской области) России в семье сапожника (мать Александра Васильевна — прачка, отец Максим Никитич — сапожник)[2].

Окончил трехклассную школу, летом работал в помещичьем саду.

В 1887 году — окончил Мглинское городское училище.

Работал учителем естественной истории в сельской и земской школах.

В 1897 году — окончил Глуховский учительский институт.

Преподавал естествознание в Суражском городском училище (ныне Суражский педагогический колледж им. А. С. Пушкина, г. Сураж).

В 1901 году с семьей (женой и сыном Борисом) вместе с переселенцами переехал в Хабаровск.

В 1903 году занялся садоводством, выкупив земельный участок у А. Т. Гроссевич (купчая датирована 12 декабря 1903 г.) в пер. Рафаиловском, 9 (позже пер. Лукашова, ныне исчез), 16 соток, построил дом.

В 1906—1916 гг. — учитель естественной истории в городской школе, член Общества содействия народному образованию, учитель Хабаровского Николаевского училища, коллежский асессор, являлся гласным (депутатом) Хабаровской городской думы[3].

В 1918 году — вышел на пенсию, занялся селекцией плодовых растений (сад был на Краснореченской заимке / коммуне)[4].

В 1927 году — член Дальневосточного общества краеведения (за развитие производительных сил), член совета общества, с поручением развивать и пропагандировать садоводство[5].

В 1929 году — подвергся критике в Хабаровске за работу в саду, якобы имея частнособственнические интересы, уехал в с. Кундур, в пчелосовхоз (Архаринский район Амурской области)[6].

В 1934 году — после заступничества вице-президента Академии наук СССР, председателя Дальневосточного филиала АН СССР Владимира Комарова, вернулся в Хабаровск, став основателем и первым директором первого на Дальнем Востоке плодово-ягодного питомника. В пер. Степной, 6 «в» в Хабаровске, выделили участок площадью 92 га[5].

В 1934 году — встречался с селекционером Иваном Мичуриным.

Умер 19 сентября 1942 года[7][8]. Похоронен по завещанию на территории питомника в Хабаровске[3].

Селекция и гибридизация

Занимался селекцией, имея родительский материал уссурийской лесной груши и лесной яблони. Первоначально высевал семена местных видов плодовых пород и отбирал лучшие из них сеянцы. Вывел 5 сортов слив, 7 сортов груш и 1 сорт абрикоса[3].

Из воспоминаний А. М. Лукашова:

…Когда я приехал на Дальний Восток, здесь был только один сорт груши — Уссурийская…

Затем перешёл к гибридизации, стал скрещивать местные зимостойкие плодово-ягодные растения со среднерусскими сортами. Первые плоды от выведенных им морозоустойчивых сортов груши получил в 1919 году.

Впервые на Дальнем Востоке создал группу из 6 культурных сортов груш[9], известных под названием «лукашо[е]вки»[10], материнским производителем послужила финляндская жёлтая груша, а отцовским — дикая уссурийская груша. Известные сорта: Поля — в честь жены; Ольга[11][12], Лида — в честь дочерей; Тёма[13][14][15][16] (первоначально назв. Тэма) — в честь самого себя — автора — Артёма, Тёмы; Внучка[17][18][19], Пальмира[20][21][22][23] — в честь внучки; и 2 крупноплодных сорта яблонь ранне-осеннего созревания (Вкусное/№ 28, Лукарт[24])[25], полукультурок: Шкраб, Дед и др. В плодосовхозах и плодопитомнических садах в Приморском и Хабаровском краях «лукашовки», а среди них Тёма, занимали до 50 % и более всех плодовых культур[14].

Деревья «лукашовок» отличаются высокой зимостойкостью в различных экологических условиях Дальнего Востока, Сибири и Зауралья. Подмерзание наблюдалось лишь в особо суровые зимы, но деревья, как правило, восстанавливались и после двухгодичного перерыва снова вступали в плодоношение[26][27].

Наследие

Переписывался с Иваном Владимировичем Мичуриным. Он высоко ценил работы селекционера из Хабаровска, называя его своим «дальневосточным собратом».

Мичурин писал:

«Прежде чем разбить сады, вы должны создать свои сорта, приспособленные к вашему климату».

По совету Мичурина — занялся гибридизацией груш[28].

В 1931 году Мичурин написал в газете «Социалистическое земледелие»:

«… Народный учитель А. М. Лукашов, известный хабаровский плодовод, упорно работая в течение нескольких десятков лет в области гибридизации плодовых растений, широко используя мои методы, дал Дальневосточному краю, с его суровым климатом, несколько превосходных сортов плодовых растений …»[29]

Мичурин в защиту Лукашова:

«Работа Лукашова, как нельзя лучше отвечает современным задачам, и я присоединяю свой голос протеста, к протестующему голосу советской печати, выражаю твердую уверенность в том, что союзный Наркомзем примет все меры к тому, чтобы дело моего дальневосточного собрата получило широкое развитие, а сам он мог спокойно работать и обогащать своим опытом подрастающее поколение плодоводов. Недооценка работ А. М. Лукашова — есть преступление»[30]

К 1940 году — в питомники вырастили всех видов саженцев фруктовых деревьев на 200 га, ягодных — 50 га.

В питомнике до 1991 года собирали до 440 тонн ягод и фруктов, ежегодно садоводам и дачникам реализовывали до 400 тыс. саженцев. Согласно обновленному паспорту описания природного объекта «Питомника им. Лукашова»: новый яблоневый сад заложен в 1983 году, сливовый квартал — в 1981 году, грушевые посадки — в 1963, 1972—1976 годах, плантации абрикосов — в 1977 году[31].

С 1999—2007 гг. — Хабаровский краевой плодово-ягодный питомник им А. М. Лукашова банкротился. Работал как ИП Лагоша (Питомник Лукашова). На части территории образовался коттеджный городок, которому присвоено имя Лукашова[2].

Продолжатель дел — Серафим Иванович Тимошин (1910—1995) писал:

«Лукашов в условиях полной изолированности трудился как истинный ученый, охваченный только одним стремлением — обогатить обширный край своими собственными сортами, не боящихся ни суровых бесснежных зим, ни дождливой осени, ни глубокого промерзания почвы…»

Награды

- Орден Св. Станислава III степени — золотой крест на груди, в петлице (1913).

- Плодово-ягодный питомник в Хабаровске был представлен на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве, его основатель — Артемий Лукашов — был награждён Большой серебряной медалью ВДНХ «Передовику социалистического сельского хозяйства» (1939).

Семья

Супруга — Пелагея (Полина) Львовна Лукашова (в девич. Ляхова) (1882—1960).

Сын старший: Борис (1901—1937), военный врач, директор военного санатория, расстрелян в 1937 году.

Средний сын Михаил (1903—1956), учитель географии, первый директор Сахалинского областного музея с 1945 года.

Владимир (1905, ум. в младенчестве).

Младший сын: Василий (1907 — 15.12.1943), летчик, командир 949 штурмового авиационного полка 211-й Невельской штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии погиб во время Великой Отечественной войны на Ил-2, погребен в д. Усвяты Псковской области. В честь него названа улица Лукашова в Калининграде.

Дочери: Лидия (1910-?), учитель литературы, Ольга (1914-?), младшая.

Внуки: Пальмира (1927 г.р.), учитель английского языка, на пенсии.

Правнуки живут в Хабаровске и в Казахстане.

Память

В 1953 году на могиле, в питомнике, установлен памятник с надписью «Лукашов Артемий Максимович 13.XI.1870·19.IX.1942»[32][33][34]. Автор монумента — Абрам Мильчин. Памятник требовал реставрации[32].

22 мая 2022 года — после реставрации (с 2019 г.) вновь открыт памятник[35].

В 1958 году на территории питомника, в сквере у здания управления, установлен памятный знак — стела с барельефом А. М. Лукашова и текстом: «Дальневосточному селекционеру-садоводу Артемию Максимовичу Лукашову 1870—1942»[36].

В 1974 году дом по пер. Лукашова, 9, в Хабаровске, где жила семья Лукашовых, снесли[3][37].

В управлении питомника по пер. Степному, 6, в Хабаровске был музей А. М. Лукашова, где хранились редкие экспонаты, закрыт в 2007 году[2].

Сочинения

- Лукаше[о]в А. М. Приморская культурная груша «Лукашевка». // Уссурийское садоводство и огородничество (секция культурного садоводства, огородничества и акклиматизации растений при Владивостокском отделе Государственного географического общества [изучения Амурского края], бюро секции). Под ред.: проф. В. Ф. Овсянникова, М. А. Фирсова, Г. Г. Позднякова, С. И. Еловицкого., № 4, 1928, январь-февраль. — Владивосток. — 74 с., стр. 16-17.

- Лукаше[о]в М. Г. [А. М.] Первые шаги садоводства в Уссурийском крае (Первые опыты в Хабаровске). // Уссурийское садоводство и огородничество (секция культурного садоводства, огородничества и акклиматизации растений при Владивостокском отделе Государственного географического общества [изучения Амурского края], бюро секции). Под ред.: проф. В. Ф. Овсянникова, М. А. Фирсова, Г. Г. Позднякова, С. И. Еловицкого. Зав. ред. К. Швальбе., № 5, 1928, июнь-июль. — Владивосток. — 43 с., стр. 9-13. (продолжение в № 1 за 1929 г.).

- А. М. Лукаше[о]в. Плодовый сад на Дальнем Востоке. Под ред. А. Упорова. — Хабаровск: Дальгиз, 1932 (типо-лит. № 2 Дальполиграфтреста). — 54 с.

- А. М. Лукаше[о]в. Мой опыт. [Плодовый сад на Дальнем Востоке]. — Хабаровск: Дальгиз, типо-лит. им. Волина во Владивостоке,1936. — 82 с.

- А. М. Лукаше[о]в. Моя работа по садоводству. / Плодоводство Дальневосточного края: Сб. работ дальневосточных краеведов, посвященный памяти И. В. Мичурина. Под ред. акад. П. М. Жуковского; Д.-Вост. о-во краеведения. — Москва: Изд-во Всес. акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина, 1937 (тип. 1 Онти). — 124 с.

Литература

- Словарь-справочник садовода. Сост. Н. А. Камшилов. — М.: Сельхозгиз, 1957. — 652 с., стр. 244—245.

- Агишев Р. К. Зеленая книга: Роман. [о А. М. Лукашове] — М.: Сов. писатель, 1956. — 498 с.

- Агишев Р. К. Зеленая книга: Роман. [о А. М. Лукашове]. — 2-е изд. — Хабаровск.: Кн. изд, 1959. — 366 с.

- Востриков Л. А. Сады остаются: Очерки о дальневосточных плодоводах-селекционерах. — Хабаровск: Кн. изд., 1984. — 256 с., ил.

- Востриков Л. А., Востоков З. В. Хабаровск и хабаровчане: Очерки о прошлом. — Хабаровск: Кн. изд., 1991. — 256 с.

- Мичурин И. В. Сочинения в 4-х т. т. Гл. ред. Т. Д. Лысенко. Т. 4. Сборный. Изд. — 2-е, дополненное. — М.: ОГИЗ, 1948. — 803 с., ил., стр. 217—218.

- Тихонов Н. Н., Болоняев А. В. Плодово-ягодный сад в Дальневосточном крае. Хабаровская плодово-овощная станция. — Хабаровск: Дальгиз, 1938. — 142 с., ил.

- Тимошин С. И. Плодово-ягодный питомник и сад в Хабаровском крае. — Хабаровск: Кн. изд., 1961. — 152 с., ил.

- Тимошин С. И. Плодово-ягодный сад в Хабаровском крае. Под ред. Г. Т. Казьмина. — Хабаровск: Кн. изд., 1968. — 248 с., ил.

- Все о саде: Опыт, советы, рекомендации Хабаровского плодово-ягодного питомника им А. М. Лукашова. — Хабаровск, 1991. — 224 с.

- Горшков И. С. За дело Мичурина. Материалы, документы, статьи и выступления по вопросам селекционных работ И. В. Мичурина и садоводства (1918—1953). — Мичуринск: Центральная генетическая лаборатория им. И. В. Мичурина, 1953. — 748 с.

- Грелль А. К. Доходное плодоводство. Курсы промышленного плодоводства и огородничества, читанные в разных пунктах России А. К. Грелль, владельцем и директором первого и единственного в России акклиматизационного сада, устроенного в Москве. С 32 рис. на двух табл. — 3-е изд. — М.: Типо-литография В. Рихтер, 1896. — 141 с.

- Памятники истории и культуры Хабаровского края. Сост.: Ишаева Л. А., Бессолицына Т. С. Науч. ред. Крадин Н. П. Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). — Хабаровск: Изд. Хворова А. Ю., 2020. — 368 с., ил.

- Садоводы ученые России (краткий биографический справочник). Под ред. Е. Н. Седова. — Орел: ВНИИСПК, 1997. — 440 с., ил., стр. 221.

- Садоводы ученые России (краткий биографический справочник). Под ред. Е. Н. Седова. — Орел: ВНИИСПК, 2016. — 560 с., ил., стр. 272.

- Бессолицына Т. С. Я знаю — саду цвесть. // «Приамурские ведомости», № 37 от 25 сент. 2019 г., стр. 13.

- Пронякин К. А. Вкус лукашовки. Как сельский учитель Артемий Максимович Лукашов создал в Хабаровске плодово-ягодный питомник. К 150-летию А. М. Лукашова. // «Приамурские ведомости», № 44 от 18 нояб. 2020 г., стр. 17.

- Василькевич Р. Л. Успехи дальневосточных мичуринцев. // Солнышко, № 4 (514), 15 февр. 2021 г., стр. 22-23.

- Василькевич Р. Л. Успехи дальневосточных мичуринцев. // Солнышко, № 5 (516), 1 март. 2021 г., стр. 14-15.

- Пронякин К. А. Наш Мичурин. Внучка знаменитого садовода Пальмира Михайловна Лукашова, в честь которой назван сорт груш, рассказала о своем деде. // «Приамурские ведомости», №23, 15 июн. 2022 г., стр. 19.

Ссылки

- Персональный раздел: Лукашов Артемий Максимович. // «Дебри-ДВ».

- База сортов груш ВНИИСПК, включенных в Госреестр селекционных достижений и допущенных к использованию. / Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур (ВНИИСПК).

- Характеристики плодовых сортов (недоступная ссылка). Архивировано 27 октября 2017 года. / ФГУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»).

- Шуранов, Пётр Григорьевич — дальневосточный садовод, селекционер-мичуринец.

Примечания

- Я знаю - саду цвесть << Наука, История, Образование, СМИ | Дебри-ДВ. debri-dv.com. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Попечитель растений << Наука, История, Образование, СМИ | Дебри-ДВ. debri-dv.com. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Артемий Максимович Лукашов - один из первых селекционеров плодовых культур на Дальнем Востоке » Памятники истории и культуры Хабаровского края. nasledie27.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Василькевич Р. Л. Успехи дальневосточных мичуринцев. // Солнышко, № 4 (514), 15 февр. 2021 г., стр. 22-23.

- Василькевич Р. Л. Успехи дальневосточных мичуринцев. // Солнышко, № 5 (516), 1 март. 2021 г., стр. 14-15.

- Агишев Р. К. Зеленая книга: Роман. — М.: Сов. писатель, 1956. — 498 с.

- Некролог. // ТОЗ, 20 сент. 1942, № 223, стр. 2

- На мемориальной табличке на памятнике Лукашову А. М. ошибочно был выбит «1943 г.»

- ВНИИСПК. База данных сортов груши • ВНИИСПК. www.vniispk.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Груши «лукашовки» » Сады Дальнего Востока (недоступная ссылка). sad-dv.ru. Дата обращения: 27 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Сорт груши Ольга. www.vniispk.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Ольга » Сады Дальнего Востока (недоступная ссылка). sad-dv.ru. Дата обращения: 27 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Реестр (недоступная ссылка). reestr.gossort.com. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Сорт груши Тёма. www.vniispk.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 16 марта 2013 года.

- Тема » Сады Дальнего Востока (недоступная ссылка). sad-dv.ru. Дата обращения: 27 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Финляндская желтая х Груша уссурийская. Осеннего срока потребления. Зимостойкость очень высокая.

- Реестр (недоступная ссылка). reestr.gossort.com. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Сорт груши Внучка. www.vniispk.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Ильинка х Груша уссурийская. Летне-осеннего срока потребления. Зимостойкость высокая.

- Реестр (недоступная ссылка). reestr.gossort.com. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Сорт груши Пальмира. www.vniispk.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Пальмира » Сады Дальнего Востока (недоступная ссылка). sad-dv.ru. Дата обращения: 27 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Груша уссурийская х Ильинка. Летнего срока потребления. Зимостойкость высокая.

- Словарь-справочник садовода. Сост. Н. А. Камшилов. — М.: Сельхозгиз, 1957. — 652 с., стр. 244.

- ВНИИСПК. База данных сортов яблони • ВНИИСПК. www.vniispk.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 11 октября 2017 года.

- Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур (недоступная ссылка). vniispk.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 9 октября 2017 года.

- ФГБУ Госсорткомиссия (недоступная ссылка). reestr.gossort.com. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 14 октября 2017 года.

- Лукашов Артемий Максимович: у истоков дальневосточного садоводства - Сады Сибири. sadisibiri.ru. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- И. А. Озол. Помогите дальневосточному Мичурину. // Соцземледелие. 29 сент., 1931.

- И. В. Мичурин. Недооценка работы Лукашова — преступление. // Соцземледелие, октяб., 1931 г.

- Питомник им. Лукашова отнесен к памятникам природы краевого значения. Границы памятника природы и особый режим его охраны утверждены постановлением губернатора Хабаровского края от 30 декабря 2003 года № 335 (с изменениями на 7 декабря 2007 года).

- ВООПИиК: На реставрацию памятника садоводу Лукашову никто не перечислил денег << Новости | Дебри-ДВ. debri-dv.com. Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.

- Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Могила Артемия Максимовича Лукашова (13.11.1870-19.09.1942 гг.) учителя, садовода-селекционера», г. Хабаровск, питомник им. Лукашова, в целях обоснования целесообразности включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от 30.03.2016 г. № 049.03/2016. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» (КГБУК «НПЦ по ОПИК»), эксперт Сергеева Г. А.

- Приказом ГУК «НПЦ по ОПИК Хабаровского края» от 29 января 2002 г. № 2, могила включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. В настоящее время выполнена Государственная историко-культурная экспертиза для включения захоронения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

- В Хабаровске открыли после реставрации памятник садоводу Артемию Лукашову < Новости | Дебри-ДВ. debri-dv.com. Дата обращения: 22 мая 2022. Архивировано 22 мая 2022 года.

- Объекты культурного наследия федерального значения. www.khabarovskadm.ru. Дата обращения: 26 октября 2017. Архивировано 27 октября 2017 года.

- Двухэтажный деревянный дом построил по собственным чертежам и сам принимал участие в строительстве, в 1929 году безвозмездно передал Далькрайпросу, в 1939 году возвращен в пожизненное пользование. Во второй половине 40-х годов в саду его дома был установлен бюст Лукашова. В 1957 году дом решением Хабаровского крайисполкома был принят на государственную охрану как памятник истории. В 1974 году в связи со строительством новых кирпичных зданий, а также за ветхостью дом по пер. Лукашова, 9 был снесен (стоял в районе детского сада № 82 по ул. Пушкина, 47А).

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии