bio.wikisort.org - Протисты

Дизентерийная амёба (лат. Entamoeba histolytica) — вид паразитических простейших типа амёбозои. Вызывает тяжёлое заболевание — амёбиаз (амёбную дизентерию, амёбный колит). Вид впервые описан в 1875 году русским учёным Ф. А. Лёшем[1][2].

| Дизентерийная амёба | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

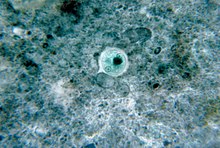

Трофозоиты с поглощёнными эритроцитами | ||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||

|

Домен: Эукариоты Клада: Амёбозои Тип: Evosea Класс: Archamoebea Семейство: Entamoebidae Род: Entamoeba Вид: Дизентерийная амёба |

||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||

| Entamoeba histolytica Schaudinn, 1903 | ||||||||||

| ||||||||||

Размером дизентерийная амёба мельче обыкновенной амёбы (Amoeba proteus), подвижна. Ложноножки у дизентерийной амёбы меньше, чем у обыкновенной. Эктоплазма чётко отграничена от эндоплазмы, псевдоподии короткие и широкие.

Жизненный цикл

Может существовать в трёх формах: тканевой, просветной и цисты. Тканевая форма обнаруживается только у больных амёбиазом, другие — и у носителей.

Заражение

Заражение наступает при попадании цист в верхний отдел толстой кишки (слепая и восходящая ободочная кишка). Здесь цисты превращаются в просветные формы и внедряются в ткань кишки (тканевая форма), что сопровождается воспалением и формированием язв.

Просветная форма

Просветная форма дизентерийной амёбы (лат. forma minuta) имеет размер около 20 мкм. Находится в верхнем отделе толстой кишки. Движется с помощью псевдоподий (ложноножек). Ядро сферическое, 3—5 мкм в поперечнике, хроматин расположен под ядерной оболочкой в виде небольших глыбок; в центре ядра небольшая кариосома[1]. Питается бактериями[3].

Цикл развития

Человек заражается амёбиазом, проглатывая цисты паразита. В двенадцатиперстной кишке происходит эксцистирование, в результате чего образуется молодая четырехъядерная метацистная амёба. В просвете толстой кишки за счёт следующих друг за другом делений, восемь мелких клеток, которые в дальнейшем превращаются в мелкие вегетативные формы. Вреда человеку они не приносят, мелкие вегетативные формы растут, питаются бактериями в просвете толстой кишки и размножаются. Они могут вновь инцистироваться и выходить наружу. При ухудшении условий существования хозяина (охлаждение, перегревание, авитаминозы, стресс, гельминтозы, хронические заболевания) мелкие вегетативные формы способны превращаться в крупные, которые вызывают образование язв. При этом разрушаются стенки кровеносных сосудов и возникают кровотечения в полость кишечника. Погружаясь глубже, они превращаются в тканевые формы, которые в особо тяжелых случаях могут попадать в кровь и разноситься по всему организму. При этом возможно образование абсцессов в печени, лёгких и других органах. В остром периоде заболевания у больного в фекалиях обнаруживаются не только цисты, но и трофозоиты.

Тканевая форма

При внедрении просветной формы амёбы в ткани образуется тканевая форма (лат. forma magna) размером 20—60 мкм. В отличие от просветной формы не содержит в цитоплазме никаких включений. В этой стадии амёба размножается в стенке толстой кишки, образуя язвы. Язвенное поражение толстой кишки сопровождается выделением слизи, гноя и крови[1].

Большая вегетативная форма

Просветные и тканевые формы амёбы, попавшие в просвет кишки из язв, увеличиваются в размере до 30 мкм и больше и приобретают способность фагоцитировать эритроциты. Эта форма называется большой вегетативной, или эритрофагом[4].

Иногда амёбы из кишечника по кровеносным сосудам проникают в другие органы (прежде всего печень), формируя там вторичные очаги — абсцессы (внекишечный амёбиаз).

При затихании острой фазы болезни большая вегетативная форма уменьшается в размерах, переходит в просветную форму, которая инцистируется в кишечнике. Вне человеческого организма вегетативная форма может жить лишь 15-20 минут[5].

Циста

Цисты образуются при сгущении фекалий в толстой кишке. Просветная форма окружается оболочкой и превращается в шаровидную цисту (размер около 12 мкм) с 4 ядрами, не отличающимися по строению от ядра вегетативной формы. Незрелые цисты содержат от 1 до 3 ядер. Имеют вакуоль с гликогеном. Часть цист имеет хроматоидные тела[1].

С фекалиями цисты выбрасываются во внешнюю среду и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека после метацистной стадии развития (деления на 8 дочерних амёб) образуют просветные формы[1].

Цисты могут сохранять жизнеспособность в воде и влажной почве более месяца[5].

Профилактика амёбиаза

Против амёбиаза существуют два типа профилактики: личная и общественная. Личная профилактика включает в себя мытьё овощей и фруктов кипячёной водой перед употреблением, питьё только кипячёной воды, мытьё рук перед едой, после посещения туалета и др. К общественной профилактике относятся: борьба с загрязнением почвы и воды фекалиями, обследование на цистоносительство людей, работающих на предприятиях общественного питания, лечение больных, уничтожение мух, санитарно-просветительская работа.

Применение данных видов профилактик поможет предотвратить заражение амёбиазом, и может предупредить вспышку данного заболевания. Пример крупной вспышки — заражение амёбиазом 1409 человек в двух отелях Чикаго во время Всемирной выставки 1933 года в результате попадания канализационных вод в бак с питьевой водой, из них 98 случаев имели летальный исход[6].

Примечания

- Сченснович, 1972, с. 254.

- F. Lösch. Massenhafte Entwickelung von Amöben im Dickdarm (нем.) // Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. — 1875. — Bd. 65. — S. 196-211.

- Полянский, 1987, с. 45.

- Сченснович, 1972, с. 254—255.

- Сченснович, 1972, с. 255.

- Markell E. K. The 1933 Chicago outbreak of amebiasis (англ.) // The Western Journal of Medicine. — 1986. — Vol. 144, iss. 6. — P. 750.

Литература

- [bse.sci-lib.com/article027628.html Дизентерийная амёба] / В. Б. Сченснович // Большая Советская Энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская Энциклопедия, 1972. — Т. 8 : Дебитор — Евкалипт. — С. 254—255. — 628 000 экз.

- Полянский Ю. И. Паразитические амебы // Жизнь животных. В 7 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. — 2‑е изд., перераб. — М. : Просвещение, 1987. — Т. 1 : Простейшие. Кишечнополостные. Черви / под ред. Ю. И. Полянского. — С. 45—47. — 576 с. : ил.

Это «статья-заготовка» по зоологии. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. |

На других языках

[es] Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica es una ameba parásita anaerobia con forma ameboide, como su nombre lo indica, dentro del género Entamoeba. Es patógeno para el ser humano y para los cánidos, causando amebiasis incluyendo colitis amébica y absceso hepático. La infección por E. histolytica puede desarrollarse de forma asintomática o puede producir alguna de las enfermedades ya mencionadas. La mayoría de infecciones que se producen son asintomáticas, pero cuando se producen infecciones invasivas, estas conllevan consecuencias muy graves para el huésped. Por ejemplo, la colitis amébica es una de las principales causas de diarrea en el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo donde es clasificada en el top 15 de las causas de diarrea durante los primeros dos años de vida. Además, este patógeno también puede causar infecciones extraintestinales, mayormente abscesos hepáticos, que provocarán complicaciones mucho más graves que pueden incluso llevar a la muerte. Por estas razones, y por su facilidad de diseminación y contagio, es clasificado dentro de la categoría B de patógeno de prioridad de biodefensa por el National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).[1][2]- [ru] Дизентерийная амёба

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии