bio.wikisort.org - Pflanze

Die Kolabäume (Cola) sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie der Stinkbaumgewächse (Sterculioideae) innerhalb der Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Sie sind in Afrika südlich der Sahara beheimatet.

| Kolabäume | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

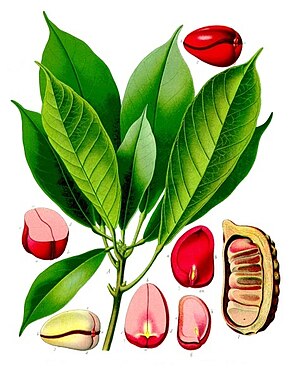

Cola acuminata, Illustration mit Balgfrucht und Kolanüssen (Kotyledonen) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Cola | ||||||||||||

| Schott & Endl. |

Beschreibung

Vegetative Merkmale

Cola-Arten wachsen als meist verzweigte Bäume, die Wuchshöhen von 20 bis 30 Metern erreichen. Die wechselständig an den Zweigen angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die Blattstiele besitzen oft im oberen Bereich einen verdickten Pulvinus; sie können auch an ihrer Basis verdickt sein. Die einfachen Blattspreiten sind handförmig gelappt oder gefingert geteilt.[1]

Generative Merkmale

Die traubigen, rispigen oder bündeligen Blütenstände erscheinen seitenständig an den Ästen oder auch Kauli- oder Ramiflor am Stamm. Die Blütenstiele sind meist gegliedert. Cola-Arten sind meist zweihäusig getrenntgeschlechtig (diözisch).[1]

Die Blüten sind meist funktional eingeschlechtig oder manchmal zwittrig. Es ist nur ein Hüllblattkreis vorhanden, die Kronblätter fehlen. Es sind drei bis sieben, meist vier oder fünf kronblattähnliche, petaloide Kelchblätter vorhanden.[1] Es sind fünf bis zwanzig Staubblätter vorhanden, öfters ist ein Androgynophor ausgebildet. Die oberständigen, genäherten, bis zu zehn Fruchtblätter sind frei. Die Narbe ist mehrlappig.

Es werden mehrsamige Balgfrüchte gebildet. Die Samen besitzen teils eine fleischige Samenschale (Arillus, Sarkotesta). Die Samen enthalten kein Endosperm und der Embryo besitzt meist zwei,[1] selten bis zu sieben Keimblätter (Kotyledonen). So viele Keimblätter sind selten, mehr als zwei besitzt z. B. auch Idiospermum australiense.

Vorkommen

Alle Cola-Arten stammen aus Afrika südlich der Sahara (Subsahara) und erreichen Madagaskar nicht.[2] Wenige Arten werden in den ganzen Tropen kultiviert; bedeutendste Anbauländer sind dabei Brasilien, Nigeria und die Westindischen Inseln.

Das Zentrum der Artenvielfalt der Gattung Cola liegt in den „Guinea-Congolian“ Regenwäldern West- und Zentralafrikas. Aber es gibt auch Arten in den sie umgebenden tropischen laubwerfenden Wäldern. Und es gibt ein zweites Zentrum der Artenvielfalt entlang der Ostafrikanischen Küste.[2]

Systematik

Die Gattung Cola wurde 1832 durch Heinrich Wilhelm Schott und Stephan Ladislaus Endlicher in Meletemata Botanica, Seite 33 aufgestellt. Typusart ist Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl.[3] Synonyme von Cola Schott & Endl. sind: Bichea Stokes, Chlamydocola (K.Schum.) Bodard, Colaria Rafin., Courtenia R.Br., Edwardia Rafin., Ingonia Pierre ex Bodard, Lunanea DC., Lunanaea Endl. orthographische Variante von Lunanea DC., Siphoniopsis Karst.[2]

Die Zahl der Arten in der Gattung Cola wird kontrovers diskutiert: weniger als 100 bis etwa 125 Arten. In African Flowering Plant Database[4] gelten 103 als akzeptiert und weitere sechs Arten, deren Status unklar ist. Manchmal wird eine Gattung Chlamydocola mit zwei Arten ausgegliedert. Von einigen Arten ist nur wenig bekannt, beispielsweise kennt man Cola buesgenii nur von der Typusaufsammlung.[2]

Die Gattung Cola kann in eine Untergattung Cola (Syn.: Eucola oder Autocola, Schizocola, Chlamydocola, Haplocola, Cheirocola, Protocola, Anomocola) aufgeteilt werden und die Untergattung Cola gliedert man in zwei Sektionen.[2]

Als gesicherte gültige Arten gelten:[2]

- Cola acuminata (P.Beauv.) Schott & Endl.: Sie kommt in Angola, im tropischen Westafrika und im westlich-zentralen tropischen Afrika vor.[5]

- Cola alba A.Chev.

- Cola altissima Engl.

- Cola angustifolia K.Schum.

- Cola anomala K.Schum.: Sie kommt in Kamerun vor.[5]

- Cola argentea Mast.

- Cola attiensis Aubrév. & Pellegr.

- Cola ballayi Cornu ex Heckel

- Cola bilenguensis Pellegr.

- Cola bipindensis Engl.

- Cola bodardii Pellegr.

- Cola boxiana Brenan & Keay

- Cola brevipes K.Schum.

- Cola bruneelii De Wild.

- Cola buesgenii Engl.

- Cola buntingii Baker f.

- Cola cabindensis Exell

- Cola caricifolia (G.Don) K.Schum.

- Cola cauliflora Mast.

- Cola cecidiifolia Cheek

- Cola chlamydantha K.Schum.

- Cola chlorantha F.White

- Cola clavata Mast.

- Cola coccinea Engl. & K.Krause

- Cola congolana De Wild. & T.Durand

- Cola cordifolia (Cav.) R.Br.

- Cola crispiflora K.Schum.

- Cola digitata Mast.

- Cola discoglypremnophylla Brenan & A.P.D.Jones

- Cola diversifolia De Wild. & T.Durand

- Cola duparquetiana Baill.

- Cola edeensis Engl. & K.Krause

- Cola fibrillosa Engl. & K.Krause

- Cola ficifolia Mast.

- Cola flaviflora Engl. & K.Krause

- Cola flavovelutina K.Schum.

- Cola gabonensis Mast.

- Cola gigantea A.Chev.

- Cola gigas Baker f.

- Cola gilgiana Engl.

- Cola gilletii De Wild.

- Cola glabra Brenan & Keay

- Cola glaucoviridis Pellegr.

- Cola greenwayi Brenan

- Cola griseiflora De Wild.

- Cola heterophylla (P.Beauv.) Schott & Endl.

- Cola hispida Brenan & Keay

- Cola hypochrysea K.Schum.

- Cola idoumensis Pellegr.

- Cola kimbozensis Cheek

- Cola lasiantha Engl. & K.Krause

- Cola lateritia Mast.

- Cola le-testui Pellegr.

- Cola lepidota K.Schum.

- Cola letouzeyana Nkongm.

- Cola liberica Jongkind

- Cola lissachensis Pellegr.

- Cola lizae N.Hallé

- Cola lomensis Engl. & K.Krause

- Cola lorougnonis Aké Assi

- Cola louisii Germ.

- Cola lukei Cheek

- Cola macrantha K.Schum.

- Cola mahoundensis Pellegr.

- Cola marsupium K.Schum.

- Cola mayimbensis Pellegr.

- Cola mayumbensis Exell

- Cola megalophylla Brenan & Keay

- Cola metallica Cheek

- Cola millenii K.Schum.: Sie kommt in Benin, Elfenbeinküste, Nigeria und Togo vor.[5]

- Cola minor Brenan

- Cola mixta A.Chev.

- Cola mossambicensis Wild

- Cola mosserayana Germ.

- Cola nana Engl. & K.Krause

- Cola natalensis Oliv.

- Cola ndongensis Engl. & K.Krause

- Cola nigerica Brenan & Keay

- Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.: Sie kommt in Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone und Togo vor.[5]

- Cola noldeae Engl. & K.Krause

- Cola octoloboides Brenan

- Cola pachycarpa K.Schum.: Sie kommt in Nigeria, Kamerun und Gabun vor.[5]

- Cola pallida A.Chev.

- Cola philipi-jonesii Brenan & Keay

- Cola pierlotii Germ.

- Cola porphyrantha Brenan

- Cola praeacuta Brenan & Keay

- Cola pseudoclavata Cheek

- Cola pulcherrima Engl.

- Cola quentinii Cheek

- Cola quintasii Engl.

- Cola reticulata A.Chev.

- Cola ricinifolia Engl. & K.Krause

- Cola rondoensis Cheek

- Cola rostrata K.Schum.

- Cola ruawaensis Cheek

- Cola rubra A.Chev.

- Cola scheffleri K.Schum.

- Cola sciaphila Louis ex Germ.

- Cola selengana Germ.

- Cola semecarpophylla K.Schum.

- Cola simiarum Sprague ex Brenan & Keay

- Cola sphaerocarpa A.Chev.

- Cola sphaerosperma Heckel

- Cola stelechantha Brenan

- Cola subglaucescens Engl.

- Cola suboppositifolia Cheek

- Cola sulcata Engl.

- Cola tessmannii Engl. & K.Krause

- Cola triloba (R.Br.) K.Schum.

- Cola tsandensis Pellegr.

- Cola uloloma Brenan

- Cola umbratilis Brenan & Keay

- Cola urceolata K.Schum.

- Cola usambarensis Engl.

- Cola vandersmisseniana Germ.

- Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev.: Sie kommt in Benin, Ghana, Nigeria, in Kamerun und in der Demokratischen Republik Kongo vor.[5]

- Cola welwitschii Exell & Mendonça ex R.Germ.

- Cola winkleri Engl.

Verwendung

Zwei Arten der Sektion Cola, Cola nitida und Cola acuminata, werden extensiv angebaut, um ihre koffein- und theobrominhaltigen Früchte, die sogenannten Kolanüsse, zu ernten.[2]

In Westafrika werden die Kolanüsse gekaut. Früher dienten die Kolanüsse als Geschmacksgeber für Cola-Getränke, sie wurden ursprünglich auch zur Herstellung von Coca-Cola verwendet; dies ist heutzutage jedoch unüblich. Von den Früchten der anderen Arten der Sektion Cola, Cola ballayi, Cola verticillata und Cola sphaerocarpa, wird ebenfalls angegeben, sie seien essbar.[2]

Quellen

- H. Wild: Sterculiaceae in der Flora Zambesiaca, Volume 1, 1961: Cola - Online.

Einzelnachweise

- H. Wild: Sterculiaceae in der Flora Zambesiaca, Volume 1, 1961: Cola - Online.

- Stewart Robert Hinsley: Eintrag bei der Malvaceae-Website, 2010.

- Cola bei Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

- African Flowering Plant Database

- Cola im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 9. Januar 2022.

Weblinks

- Cola. In: U. Brunken, M. Schmidt, S. Dressler, T. Janssen, A. Thiombiano, G. Zizka: West African plants – A Photo Guide. Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main 2008.

На других языках

- [de] Kolabäume

[es] Cola (planta)

Cola es un género de plantas fanerógamas con 163 especies, perteneciente a la subfamilia Sterculioideae dentro de la familia Malvaceae. Es originario de los bosques montanos de África continental. Está relacionado con el género Theobroma o Cocoa, de Centroamérica.[ru] Кола (растение)

Кола (лат. Cola) — род вечнозелёных деревянистых растений семейства Мальвовые (Malvaceae).Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии