bio.wikisort.org - Animal

Mesopropithecus est un genre éteint de petits ou moyens lémuriens originaires de Madagascar et qui comprend trois espèces : M. dolichobrachion, M. globiceps et M. pithecoides. Avec les genres Palaeopropithecus, Archaeoindris et Babakotia, il fait partie de la famille des Palaeopropithecidae.

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

| Ordre | Primates |

| Sous-ordre | Strepsirrhini |

| Infra-ordre | Lemuriformes |

| Famille | † Palaeopropithecidae |

Genre

Espèces de rang inférieur

- † M. dolichobrachion Simons et al., 1995

- † M. globiceps Lamberton, 1936

- † M. pithecoides Standing, 1905

Synonymes

- Neopropithecus Lamberton, 1936

Répartition géographique

On pensait autrefois que Mesopropithecus faisait partie de la famille des Indriidae parce que son crâne est semblable à celui des propithèques actuels mais un squelette découvert récemment montre que Mesopropithecus avait les membres antérieurs plus longs que les postérieurs, un trait distinctif des Palaeopropithecidae, absent chez les Indriidae. Toutefois, comme il avait les membres antérieurs les plus courts de tous les Palaeopropithecidae, on pense que Mesopropithecus était plutôt quadrupède et ne se déplaçait pas en se suspendant aux branches comme les autres Palaeopropithecidae.

Les trois espèces mangeaient des feuilles, des fruits et des graines mais les proportions étaient différentes. M. pithecoides était avant tout un mangeur de feuilles (folivore) mais mangeait aussi de temps en temps des graines et des fruits. M. globiceps mangeait un mélange de fruits et de feuilles, ainsi qu'une plus grande quantité de graines que M. pithecoides. M. dolichobrachion consommait également un mélange de fruits et de feuilles, mais l'analyse de ses dents montre qu'il consommait encore plus de graines que les deux autres espèces.

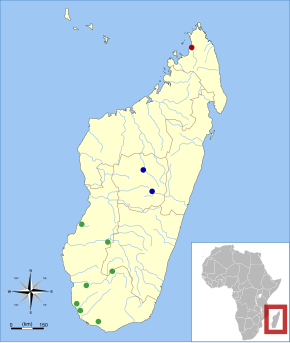

Bien que rares, les trois espèces ont été largement réparties à travers l'île et vicariantes entre elles avec M. dolichobrachion vivant dans le nord, M. pithecoides dans le sud et l'ouest et M. globiceps dans le centre de l'île. M. dolichobrachion est le plus distinct des trois espèces en raison de ses bras plus longs. Mesopropithecus était l'un des plus petits lémuriens subfossiles éteints, mais il était tout de même un peu plus grand que le plus grand des lémuriens encore vivants. Connu seulement par ses restes, il est mort après l'arrivée des humains sur l'île, probablement en raison de la pression de la chasse et de la destruction de ses habitats.

Classification et phylogénie

Le genre Mesopropithecus a été créé en 1905 par Herbert Fox Standing (d) à partir de quatre crânes trouvés à Ampasambazimba. Il a noté que l'animal avait les caractéristiques à la fois de Palaeopropithecus et de Propithecus[2]. En 1936, Charles Lamberton décrivait Neopropithecus globiceps (basé sur un crâne découvert à Tsirave) et N. platyfrons (basé sur deux crânes de Anavoha). Il pensait que Neopropithecus était un genre séparé, intermédiaire entre Mesopropithecus et Propithecus. En 1971, le paléoanthropologue Ian Tattersall a fusionné N. platyfrons dans N. globiceps et Neopropithecus dans Mesopropithecus[3].

Jusqu'en 1986, Mesopropithecus n'était connu que par des restes de crânes découverts au centre et au sud de Madagascar et, parce qu'ils ont des dents et des crânes analogues à ceux des actuels Indriidae, en particulier ceux du Sifaka de Verreaux (Propithecus verreauxi), Mesopropithecus a souvent été classé dans la famille des Indriidae[1],[4],[5]. Par exemple, en 1974, Tattersall et Schwartz ont classé Mesopropithecus dans un groupe frère des propithèques[6],[3]. Avec la découverte d'un squelette complet de M. dolichobrachion à Ankarana en 1986, il est devenu clair que Mesopropithecus avait des traits communs avec les Propithecidae[6],[4],[7],[8]. Contrairement aux Indriidae, mais comme les Propithecidae, ils avaient de longs membres antérieurs et d'autres adaptations à la suspension dans les arbres, les associant étroitement à la famille des Paleaeopropithecidae[1].Une comparaison des traits entre les Paleaeopropithecidae et les Iindriidae suggèrent que Mesopropithecus a été le premier genre à diverger au sein de la famille de Paleaeopropithecidae[6].

Espèces

On connait trois espèces au sein du genre Mesopropithecus :

- M. pithecoides, décrit en 1905, a été la première espèce à être officiellement nommée[1]. Son nom spécifique, pithecoides, découle du mot grec pithekos, qui signifie « singe » et du suffixe grec -oides, qui signifie « comme » ou « forme » et reflète l'impression de Standing que l'animal ressemblait à un singe[2],[9],[10]. C'était un lémurien de taille moyenne[11], pesant environ 10 kg et ayant un index intermembral de 99[6]. Son crâne est comparable à celui de M. globiceps mais son museau était plus large et son crâne plus robuste, en particulier au niveau de sa crête sagittale et de la nuque (ces crêtes sur le crâne servaient pour l'insertion des muscles) et ses arcades zygomatiques massives (pommettes)[6],[1]. Son crâne mesure en moyenne 98 mm de long[6] (de 94,0 à 103,1 mm)[5]. Il était essentiellement folivore mais consommait aussi des fruits et (rarement) des graines[12],[13]. Il était moyennement abondant sur les hauts plateaux du centre de Madagascar[11],[12],[14]. Il a partagé son territoire avec d'autres Palaeopropithecidae, comme Palaeopropithecus maximus et Archaeoindris fontoynontii[14]. Un échantillon de ces subfossiles a été daté au carbone 14, ce qui donne une date de 570-679 av. J.-C.[6].

- M. globiceps a été découvert en 1936 et classé à l'origine de son propre genre, Neopropithecus[1]. Le nom globiceps vient de son front proéminent[15] et dérive du mot latin globus, qui signifie « boule », et du suffixe du bas latin cepes qui signifie « tête[16],[17] ». Comme M. pithecoides, c'était un lémurien de taille moyenne[11], pesant environ 11 kg et ayant un index intermembral de 97[6]. Il avait le museau le plus étroit et le squelette le plus gracile des espèces de Mesopropithecus, ressemblant en plus petit à M. pithecoides, ce qui le rend plus proche des propithèques[1],[6]. Ses dents étaient semblables mais plus grandes que celles des propithèques actuels, à l'exception de ses prémolaires inférieures, qui étaient plus courtes, et de la troisième molaire supérieure qui était légèrement comprimée entre la joue et la langue. La longueur moyenne de son crâne était de 94 mm[6], (allant de 93,4 à 94,8 mm[5]). Il avait une alimentation mixte, mangeant des fruits, des feuilles, et des graines en quantité modérée[12], un régime semblable à celui des indris actuels (Indri indri)[13]. Bien que ses membres antérieurs soient proches des Indriidae actuels, ses membres postérieurs et son squelette axial (crâne, colonne vertébrale, et côtes) sont plus adaptés à une vie en suspension, comme chez Palaeopropithecus et Babakotia[6]. Il a été retrouvé dans le sud et l'ouest de Madagascar[14]. Trois échantillons de ses subfossiles ont été datés au radiocarbone, ce qui donne les dates de 354-360, 258-247 et 245-429 av. J.-C.[6]

- M. dolichobrachion a été découvert en 1986 et décrit en 1995. Il a été retrouvé dans les grottes de l'Ankarana, au nord de Madagascar, en même temps que les premiers restes de Babakotia étaient déterrés[5]. Le nom de l'espèce dolichobrachion est d'origine grecque, provenant de dolicho-(« long ») et brachion (« bras ») et signifie donc « qui a de longs bras[5],[18],[19] ». C'était un lémurien de taille moyenne[11], légèrement plus grand que les deux autres espèces de son genre[5], pesant environ 14 kg[6]. Il différait sensiblement des deux autres par la proportion de ses membres et sa morphologie postcrânienne[5],[14]. Plus particulièrement, c'était la seule espèce du genre à avoir des membres antérieurs plus longs que les postérieurs, en raison d'un humérus beaucoup plus long et plus robuste (ce qui donne un index intermembral de 113), ainsi que des phalanges courbes[6],[5],[20],[21]. Pour ces raisons, on pensait qu'il se comportait plus comme un paresseux, vivant en suspension[6],[11],[20]. Cette proposition a été appuyée par l'étude d'une unique vertèbre lombaire. Cette vertèbre est similaire à celle de Babakotia avec une apophyse épineuse légèrement réduite et des processus transverses orientés sur les côtés. La vertèbre est de longueur intermédiaire comparée à celle d'autres Palaeopropithecidae et ses lames ne sont pas aussi larges que chez le genre Palaeopropithecus[22]. Chez M. dolichobrachion, la longueur moyenne du crâne est de 102 mm[6] (de 97,8 à 105,5 mm)[5]. La seule différence notable par rapport aux deux autres espèces de lémuriens du même genre sont dans ses dents, la troisième molaire supérieure ayant un trigone relativement plus large et un talon plus petit[6]. Il avait une alimentation mixte, mangeant des feuilles, des fruits et des graines[12],[13]. Cette espèce consommait plus de graines que les deux autres espèces, mais il n'était pas aussi spécialisé que Babakotia radofilai étroitement apparenté[13]. M. dolichobrachion était une espèce rare[11] et partageait son territoire avec deux autres lémuriens de la même famille, Babakotia radofilai et Palaeopropithecus maximus[3],[14]. Il était le membre le plus distinct de son genre et son territoire était restreint à l'extrême nord de l'île[6].

Anatomie et physiologie

| Place de Mesopropithecus dans la phylogénie des lémuriens[7],[23],[24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le genre Mesopropithecus comprend certains des plus petits lémuriens subfossiles récemment éteints, mais toutes ces espèces étaient nettement plus grandes que tous les lémuriens encore vivants. Ils pesaient entre 10 et 14 kg[6],[1],[12]. Ils étaient également les moins spécialisés des Palaeopropithecidae, ressemblant fortement aux Indriidae actuels tant par la tête que par le reste du corps[14]. La longueur du crâne variait de 93,4 à 105,5 mm[5]. La dentition et les proportions du crâne ressemblaient cependant davantage à celles des propithèques[1]. La formule dentaire de Mesopropithecus était la même que celle des Palaeopropithecidae et des Indriidae à savoir : 2.1.2.31.1.2.3[4] ou 2.1.2.32.0.2.3 × 2 = 30. Mesopropithecus avait un peigne dentaire à quatre dents, comme tous les Indriidae et la plupart des Palaeopropithecidae[6],[8]. Il est difficile de savoir si la première des dents définitives dans le peigne est une incisive ou canine, par suite des deux formules dentaires contradictoires[26]. À l'instar d'autres Palaeopropithecidae et Indriidae, Mesopropithecus avait un développement rapide des dents[6].

Malgré les nombreuses similitudes, il existe plusieurs caractéristiques qui distinguent les crânes de Mesopropithecus de ceux des actuels Indriidae. Le crâne, dont l'arcade zygomatique, est plus robuste. Les lignes temporales se rejoignent vers l'avant en une crête sagittale et il y a une crête nucale bien visible qui démarre en arrière de l'arcade zygomatique. Le crâne est plus rond, avec des orbites légèrement plus petites et plus convergentes, avec une constriction postorbitaire (rétrécissement du crâne en arrière des orbites) plus prononcée, une barre postorbitaire plus marquée, une face plus anguleuse (ce qui gêne la vision en bas), un os zygomatique plus robuste et convexe, et un museau plus large, carré. Les incisives et les canines supérieures sont plus grandes[6],[1],[3],[5]. La mandibule plus robuste et la symphyse mentonnière (point où les deux moitiés de la mandibule se rencontrent) suggèrent pour ces animaux un régime alimentaire surtout folivore, nécessitant un important broyage. Les orbites ne sont pas plus grandes que celles des Indriidae actuels pourtant plus petits[14], ce qui suggère une faible acuité visuelle chez eux[27]. Mesopropithecus et son parent le plus proche, le Babakotia, partagent quelques traits ancestraux avec les Indriidae, contrairement aux autres Palaeopropithecidae que sont Palaeopropithecus et Archaeoindris. Il s'agit notamment du peigne dentaire à quatre dents, une bulle tympanique plus développée et un anneau tympanique intrabullaire (à l'intérieur de la bulle tympanique)[6].

Alors que le crâne des Mesopropithecus est proche de celui des propithèques modernes, le reste de leur squelette en est très différent. Plutôt que d'avoir de longs membres postérieurs adaptés au saut, Mesopropithecus avait de longs membres antérieurs, ce qui suggère qu'il les utilisaient principalement pour une locomotion quadrupède, une escalade lente, avec quelques périodes en suspension par les membres antérieurs et postérieurs[1],[7],[8],[12]. En fait, ils étaient les plus quadrupèdes des Palaeopropithecidae[12],[14],[20] : chez les primates arboricoles, un indice intermembral de 100 prédit un quadrupéde, des valeurs plus élevées un déplacement en suspension et des valeurs plus faibles un déplacement par sauts[28]. Mesopropithecus, lui, avait un indice intermembral compris entre 97 et 113, supérieur aux Indriidae et inférieur aux autres Palaeopropithecidae[6],[14]. Des os du poignet trouvés en 1999 démontrent en outre que Mesopropithecus était capable de grimper à la verticale[29] et était, parmi les Palaeopropithecidae, le plus proche des Lorinae[8]. L'étude d'une vertèbre lombaire de M. dolichobrachion va dans le même sens[22].

Notre compréhension de la morphologie de Mesopropithecus n'a pas toujours été aussi complète. Jusqu'à tout récemment, d'importantes pièces du squelette n'avaient pas été découvertes, notamment le radius, le cubitus, les vertèbres, les os du pied et de la main et le bassin. En 1936, Alice Carleton a associé par erreur un squelette sans crâne de Propithèque couronné (Propithecus diadema) trouvé à Ampasambazimba avec d'autres restes de Mesopropithecus pithecoides et arriva à la conclusion erronée que sa morphologie ressemblait à celle d'un singe. Cette attribution erronée a été corrigée en 1948 par Charles Lamberton[8].

Distribution et écologie

Mesopropithecus semble avoir été une espèce généralement rare dans son domaine de distribution. Les trois espèces ont été retrouvées dans le nord, le sud, l'ouest et le centre de Madagascar[14]. Bien qu'ils semblent avoir été séparés géographiquement (espèces allopatriques) les uns des autres[3]. Les subfossiles découverts montrent qu'ils vivaient dans la même région (espèces sympatriques) que d'autres Palaeopropithecidae dans le nord et le centre de Madagascar[14]. Les restes de subfossiles de M. globiceps ont été retrouvés sur sept sites de Madagascar : Anavoha, Ankazoabo-Grotte, Belo sur Mer, Manombo-Toliara, Taolambiby, Tsiandroina, Tsirave[6]. Le reste de subfossiles de M. pithecoides et de M. dolichobrachion ont seulement été retrouvés sur un seul site chacun, Ampasambazimba et Ankarana respectivement[6].

M. pithecoides qui vivait sur le plateau central était un mangeur de feuilles presque exclusif (folivore), mais les deux autres espèces avaient une alimentation plus contrastée, mangeant des fruits et des graines, en plus des feuilles[12],[13],[14]. Le pourcentage de graines consommées varie entre les trois espèces et l'usure des dents indique que M. dolichobrachion était le plus gros consommateur de graines du genre[13].

Extinction

Comme le genre Mesopropithecus a disparu relativement récemment et n'est connu que par des restes de subfossiles, il est classé comme une forme moderne de lémuriens malgaches[11]. Il semble avoir été parmi les derniers lémuriens subfossiles à disparaître, ayant peut-être vécu jusqu'à il y a 500 ans[1],[30], même si la datation au carbone 14 des lieux estime les restes les plus récents, ceux de M. pithecoides retrouvés à Ampasambazimba de 570-679 av. J.-C.[6],[30]. L'arrivée de l'homme sur l'île, il y a à peu près 2 000 ans pourrait avoir provoqué le déclin de Mesopropithecus par la chasse, la destruction de son habitat ou les deux[1].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mesopropithecus » (voir la liste des auteurs).

- Nowak 1999, p. 89–91

- (en) H.F. Standing, « Rapport sur des ossements sub-fossiles provenant d'Ampasambazimba » [« Report on subfossil bones from Ampasambazimba »], Bulletin de l'Académie Malgache, vol. 4, , p. 95–100

- Godfrey et Jungers 2002, p. 108–110

- Mittermeier et al 1994, p. 33–48

- (en) E.L. Simons, L.R. Godfrey et W.L. Jungers et al., « A new species of "Mesopropithecus"' (Primates, Palaeopropithecidae) from Northern Madagascar », International Journal of Primatology, vol. 15, no 5, , p. 653–682 (DOI 10.1007/BF02735287)

- Godfrey, Jungers et Burney 2010

- Godfrey et Jungers 2003, p. 1247–1252

- (en) L.R. Godfrey et W.L. Jungers, « The extinct sloth lemurs of Madagascar », Evolutionary Anthropology, vol. 12, , p. 252–263 (DOI 10.1002/evan.10123, lire en ligne [PDF])

- Borror 1988, p. 76

- Borror 1988, p. 66

- Sussman 2003, p. 107–148

- Mittermeier et al. 2006, p. 37–51

- (en) L.R. Godfrey, G.M. Semprebon et W.L. Jungers et al., « Dental use wear in extinct lemurs: evidence of diet and niche differentiation », Journal of Human Evolution, vol. 47, , p. 145–169 (DOI 10.1016/j.jhevol.2004.06.003, lire en ligne [PDF])

- Godfrey, Jungers et Reed 1997, p. 218–256

- (en) C. Lamberton, « Nouveaux lémuriens fossiles du groupe des Propithèques et l'intérêt de leur découverte » [« New fossil lemurs of the group Propithecus and the significance of their discovery »], Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, 2e série, vol. 8, , p. 370–373

- Borror 1988, p. 43

- Borror 1988, p. 23

- Borror 1988, p. 33

- Borror 1988, p. 58

- Simons 1997, p. 142–166

- (en) W.L. Jungers, L.R. Godfrey, E.L. Simons et P.S. Chatrath, « Phalangeal curvature and positional behavior in extinct sloth lemurs (Primates, Palaeopropithecidae) », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 94, , p. 11998–12001 (PMCID PMC23681, lire en ligne)

- (en) L.J. Shapiro, C.V.M. Seiffert et L.R. Godfrey et al., « Morphometric analysis of lumbar vertebrae in extinct Malagasy strepsirrhines », American Journal of Physical Anthropology, vol. 128, , p. 823–839 (DOI 10.1002/ajpa.20122, lire en ligne [archive du ] [PDF])

- (en) J. Horvath, D.W. Weisrock et S.L. Embry et al., « Development and application of a phylogenomic toolkit: Resolving the evolutionary history of Madagascar's lemurs », Genome Research, vol. 18, , p. 489–499 (DOI 10.1101/gr.7265208, lire en ligne [PDF])

- (en) L. Orlando, S. Calvignac et C. Schnebelen et al., « DNA from extinct giant lemurs links archaeolemurids to extant indriids », BMC Evolutionary Biology, vol. 8, no 121, (DOI 10.1186/1471-2148-8-121, lire en ligne)

- D. Gommery, B. Ramanivosoa, S. Tombomiadana-Raveloson, H. Randrianantenaina et P. Kerloc’h, « A new species of giant subfossil lemur from the North-West of Madagascar (Palaeopropithecus kelyus, Primates) », Comptes Rendus Palevol, vol. 3, no 5, , p. 471–480 (DOI 10.1016/j.crpv.2009.02.001)

- Ankel-Simons 2007, p. 253 à 257

- Godfrey, Jungers et Schwartz 2006, p. 41–64

- Ankel-Simons 2007, p. 49-53

- (en) M.W. Hamrick, E.L. Simons et W.L. Jungers, « New wrist bones of the Malagasy giant subfossil lemurs », Journal of Human Evolution, vol. 38, no 5, , p. 635–650 (DOI 10.1006/jhev.1999.0372)

- (en) D.A. Burney, L.P. Burney et L.R. Godfrey et al., « A chronology for late prehistoric Madagascar », Journal of Human Evolution, vol. 47, , p. 25–63 (DOI 10.1016/j.jhevol.2004.05.005)

Livres cités

- (en) F. Ankel-Simons, Primate Anatomy : An Introduction, Oxford, Academic Press, , 3e éd., 724 p. (ISBN 978-0-12-372576-9, LCCN 2006047825)

- (en) D.J. Borror, Dictionary of Word Roots and Combining Forms, Mayfield Publishing Company, (1re éd. 1960), 134 p. (ISBN 978-0-87484-053-7)

- (en) S.M. Goodman et J.P. Benstead, The Natural History of Madagascar, Chicago, University of Chicago Press, , 1709 p. (ISBN 978-0-226-30306-2)

- L.R. Godfrey et W.L. Jungers, « Subfossil Lemurs », dans , , p. 1247–1252

- (en) S.M. Goodman et B.D. Patterson, Natural Change and Human Impact in Madagascar, Washington, Smithsonian Institution Press, , relié (ISBN 978-1-56098-682-9, LCCN 96044170)

- E.L. Simons, « Lemurs: Old and New », dans , , 142–166 p.

- L.R. Godfrey, W.L. Jungers, K.E. Reed et al., « Subfossil Lemurs », dans , , p. 218–256

- (en) L. Gould et M.L. Sauther, Lemurs : Ecology and Adaptation, Berlin, Springer, , 450 p. (ISBN 978-0-387-34585-7, LCCN 2006926444)

- L.R. Godfrey, W.L. Jungers et G.T. Schwartz, « Ecology and Extinction of Madagascar's Subfossil Lemurs », dans , , p. 41–64

- (en) W.C. Hartwig, The Primate Fossil Record, Cambridge, Cambridge University Press, , 530 p. (ISBN 978-0-521-66315-1, lire en ligne)

- (en) L.R. Godfrey et W.L. Jungers, « 7: Quaternary fossil lemurs », dans , , p. 108–110

- (en) M.C. McKenna et S.K. Bell, Classification of Mammals : Above the Species Level, New York, Columbia University Press, , 631 p., poche (ISBN 978-0-231-11013-6, LCCN 97030063), p. 336

- (en) R.A. Mittermeier, W.R. Konstant, F. Hawkins et al. (ill. S.D. Nash), Lemurs of Madagascar, Conservation International, , 2e éd. (ISBN 1-881173-88-7)

- (en) R.A. Mittermeier, I. Tattersall, W.R. Konstant et al. (ill. S.D. Nash), Lemurs of Madagascar, Washington, D.C., Conservation International, , 1re éd., 356 p. (ISBN 1-881173-08-9)

- (en) R.M. Nowak, Walker's Mammals of the World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 6e éd., 1936 p. (ISBN 978-0-8018-5789-8, LCCN 98023686, lire en ligne)

- (en) R.W. Sussman, Primate Ecology and Social Structure : Lorises, lemurs, and tarsiers, United States, Pearson Custom Publishing, , 284 p. (ISBN 978-0-536-74363-3)

- (en) L. Werdelin et W.J. Sanders, Cenozoic Mammals of Africa, Berkeley, University of California Press, , 986 p. (ISBN 978-0-520-25721-4, lire en ligne)

- (en) L.R. Godfrey, W.L. Jungers et D.A. Burney, « 21: Subfossil Lemurs of Madagascar », dans ,

Liens externes

- (en) Référence Paleobiology Database : Mesopropithecus Standing 1905

- Portail des primates

- Portail de la paléontologie

- Portail de Madagascar

На других языках

[es] Mesopropithecus

Mesopropithecus es un género extinto de lémures de pequeño a mediano tamaño. Este género de primates estrepsirrinos endémicos de Madagascar incluye tres especies: M. dolichobrachion, M. globiceps y M. pithecoides. Junto con Palaeopropithecus, Archaeoindris y Babakotia forma la familia Palaeopropithecidae, o lémures perezosos. En su día este género se consideró como parte de los índridos porque su cráneo es similar al de los actuales sifacas, pero un esqueleto postcraneal recientemente descubierto muestra que Mesopropithecus tenía unos miembros superiores más largos que los inferiores, un rasgo característico de los lémures perezosos, pero no de los índridos. Sin embargo, dado que tenían los miembros superiores más cortos de todos los lémures perezosos, se cree que Mesopropithecus era probablemente más cuadrúpedo y no usaba la suspensión (colgados de las ramas en lugar de sentados) tanto como los demás lémures perezosos.- [fr] Mesopropithecus

[ru] Мезопропитеки

Мезопропитеки[2] (лат. Mesopropithecus) — вымерший род ленивцевых лемуров, обитавших на Мадагаскаре в плейстоцене и голоцене. К настоящему времени к роду относят три вида: M. dolichobrachion, M. globiceps и M. pithecoides. По размерам мезопропитеки были мельче остальных ленивцевых лемуров, но крупней современных мадагаскарских лемуров, достигая по весу (в зависимости от вида) 10—14 килограммов. Все мезопропитеки были растительноядными, их диета состояла из листьев, плодов и семян. Мезопропитеки известны по субфоссильным останкам и вымерли недавно: возраст подвергнутых радиоуглеродному анализу останков определяется VI—VII веком новой эры, уже после прихода на Мадагаскар человека, и возможно, что охота и сведение лесов стали причиной вымирания этого рода.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии