bio.wikisort.org - Animalia

Pliophoca etrusca (Tavani, 1941) è un pinnipede estinto della famiglia dei Phocidae, i cui reperti fossili risalgono al Pliocene. Questa specie fossile di foca, antenata dell'attuale foca monaca che vive ancora in ristrette aree del Mediterraneo[1], è stata rinvenuta solamente nelle aree paleontologiche di Orciano e di Volterra in Toscana. Lo scheletro più completo di questa rarissima specie proviene da Orciano[2] ed è attualmente conservato nel Museo di storia naturale dell'Università di Pisa.

| Pliophoca etrusca | |

|---|---|

| |

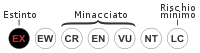

| Stato di conservazione | |

Estinto (Pliocene sup. - Specie fossile) | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordine | Carnivora |

| Superfamiglia | Pinnipedia |

| Famiglia | Phocidae |

| Sottofamiglia | Monachinae |

| Genere | Pliophoca |

| Specie | Pliophoca etrusca |

| Nomenclatura binomiale | |

| Pliophoca etrusca Tavani, 1941 | |

| Nomi comuni | |

|

Foca etrusca | |

Inquadramento sistematico

La specie raggruppa alcuni esemplari fossili scoperti nell'entroterra della Toscana dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Fino al 1941 questi reperti erano classificati sotto diverse specie e sono stati raggruppati nel nuovo genere e nuova specie, Pliophoca etrusca, a seguito della revisione compiuta da Taviani nel 1941.[3]

Rinvenimenti fossili di pinnipedi

I resti fossili di pinnipedi sono estremamente rari a livello mondiale, molto meno frequenti rispetto ad altri mammiferi marini (cetacei e sirenii); in particolare in Italia il record fossile miocenico è essenzialmente rappresentato da un cranio proveniente da Roccamorice e descritto con il nome di Phoca gaudinii da Guiscardi (1871). Il record pliocenico è rappresentato da pochi resti rinvenuti nell'800 in Toscana ed attribuiti a Pliophoca etrusca, genere e specie endemici del Mediterraneo. L'olotipo di questa specie, conservato ed esposto presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa, rappresenta uno degli scheletri fossili di pinnipedi più completo a livello mondiale. Resti pleistocenici di foche in Italia sono anch'essi molto rari; uno dei più significativi è il frammento di femore scoperto in una breccia ossifera dell'isolotto Formica di Burano (Grosseto) ed attribuito a Monachus cf. monachus da Borselli (1990).[4]

Resti pliocenici toscani

L'olotipo dello scheletro di Pliophoca etrusca venne scoperto nel 1900 da un appassionato cercatore di fossili, nelle argille plioceniche di Casa Nuova, una località a sud di Orciano Pisano. Studiato da Ugolini nel 1900 e nel 1902 ed attribuito a Monachus albiventer (= Monachus monachus). Ridescritto da Tavani nel 1942 ed attribuito al n. gen. e n. sp. Pliophoca etrusca.

Mandibola ed altri resti frammentari di Pliophoca etrusca raccolti da Roberto Lawley nei dintorni di Orciano e presso Podere Nuovo, una località a nord di Saline di Volterra, e donati al Museo di Firenze negli anni 1875-1876. Inizialmente attribuiti dubitativamente da Lawley (1875 e 1876) a Pristiphoca occitana, poi da Ugolini (1902) a Monachus albiverter ed infine da Tavani (1942) a Pliophoca etrusca.[4]

Ritrovamenti recenti

Nel 2009 in toscana sono stati rinvenuti alcuni resti di un cucciolo di phocidae attribuiti dagli studiosi dell'Università di Pisa a questa specie. In Italia precedentemente gli ultimi resti trovati risalivano a 109 anni prima nei dintorni di Orciano Pisano. Gli scavi hanno permesso di recuperare buona parte di una pinna e due denti da latte, ossa queste che le abbondanti piogge avevano scoperto e che quindi correvano il rischio di deteriorarsi. La Soprintendenza alle Antichità della Toscana ha predisposto che le parti recuperate fossero depositate presso il Museo geopaleontologico GAMPS di Badia a Settimo. Attualmente il reperto non è esposto al pubblico in quanto è in fase di studio presso l'Università di Pisa.[4]

Note

- Avvistamento di foca monaca nel Mediterraneo, Giugno 2009

- Pliophoca etrusca Pliocene italiano, su sites.google.com.

- G.Tavani. 1941. Revisione dei resti del pinnipede conservato nel museo di geologia di Pisa. Palaeontographica Italica 40:97-112 Paleobiology Database

- Scoperti resti fossili di foca nel pliocene senese GAMPS news [collegamento interrotto]

Bibliografia

- G. Tavani. 1941. Revisione dei resti del pinnipede conservato nel museo di geologia di Pisa. Palaeontographica Italica 40:97-112

- T. A. Demere, A. Berta, and P. J. Adam. 2003. Pinnipedimorph evolutionary biogeography. Bulletin of the American Museum of Natural History 279:32-76

- A. Koretsky and C. E. Ray. 2008. Phocidae of the Pliocene of eastern USA. Virginia Museum of Natural History Special Publication 14:81-140

- Roberto Lawley. 1875. Pesci ed altri vertebrati fossili del pliocene toscano. Letta all'adunanza della Società Toscana di Scienze Naturali. Pisa, Tipografia Nistri

- Roberto Lawley. 1876. Nuovi studi sopra ai pesci ed altri vertebrati fossili delle Colline Toscane. Firenze. Tipografia dell'Arte della Stampa.

- R. Ugolini. 1902. Il Monachus albiventer BODD. del pliocene di Orciano. Palaeontographia Italica. Volume VIII. pag. 1-20, tav. I-III [I-III], fig. 1.

- R. Ugolini. 1902. Resti di foche fossili italiane. Atti Soc. Tosc. di Sc. Nat. Pisa, Memorie, vol.XIX, 1902, pag.13, con 1 tav. - Un commento alle opere di Ugolini è consultabile on line su Archive.org

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pliophoca etrusca

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pliophoca etrusca

Collegamenti esterni

- (EN) The Paleobiology Database: Pliophoca [collegamento interrotto], su museumu03.museumwww.naturkundemuseum-berlin.de.

- Natura in stile paleontologico toscano: Balene, squali, delfini e sirene che hanno in comune? [collegamento interrotto], su 055news.it.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии